コロナで売上9割減の「よーじや」 あぶらとり紙だけじゃない“次の一手”

コロナ禍で観光業界は大きなダメージを受けている。とりわけ国内の有名な観光地は観光客の数が減少し、シャッターを閉める店や廃業せざるを得ない老舗企業が出始めている状況だ。

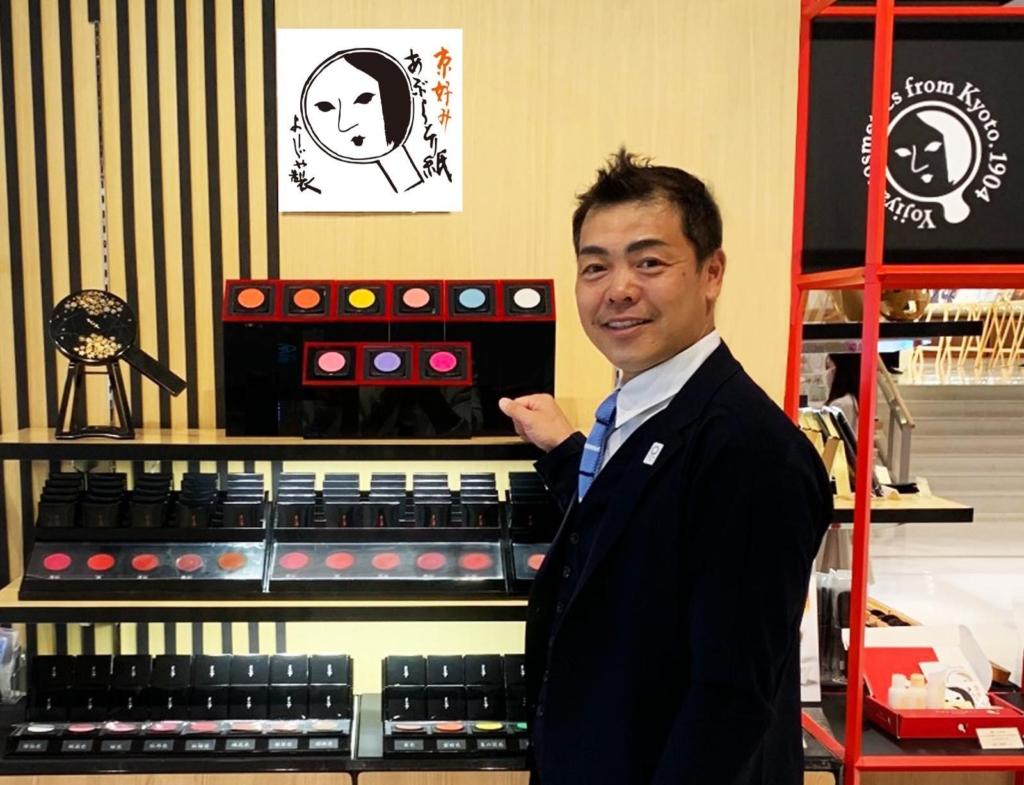

そんななか、1世紀以上にわたって“京の美意識”をモットーにしてきた「よーじや」は老舗ブランドの意地をかけて、この苦難を乗り越えようとしている。今回は株式会社よーじや 営業企画部 部長の入江裕司氏に、先の見えないコロナ禍を生き抜くための事業展望について話を聞いた。

舞台化粧メーカーからスタート

よーじやといえば「あぶらとり紙」の印象が強い。しかし、創業当初は舞台化粧メーカーからスタートしたという。

「京都は古くから芸能が盛んで、花街で活躍する芸舞妓や歌舞伎役者の方に向けて紅や白粉(おしろい)、お歯黒といった舞台化粧小物を販売していたんです。プロが求める本物志向の舞台化粧品を扱っていたこともあり、よーじやのルーツには“京化粧”や“京の美意識”という京都の伝統が息づいています」

國枝商店(創業時の屋号)が扱う舞台化粧小物は、京都の表舞台で活躍する役者や芸者たちの御用達となったわけだが、あるとき役者に「ドーランを塗ると、顔に脂が浮いてしまって困っている」と相談を持ちかけられた。これがきっかけで、1921年に看板商品である「あぶらとり紙」が誕生したのだ。

あぶらとり紙を「家宝」として守り抜く

「芝居や映画の撮影などの現場で、余分な脂を取るために重宝されました。ただ、紙の大きさは現在の4倍くらいあったんです(笑)。さすがに顔全体を覆ってしまう紙だと、一般消費者にとっては使い勝手が悪い。そこで、改良に改良を重ね、手のひらサイズにまで小さくしたところ、花街の女性たちにも愛用されるようになりました」

あぶらとり紙は、創業家である國枝家にとっても「唯一の家宝として守り続けるもの」として代々受け継がれてきたという。

しかし、戦時中や戦後、1970年代のオイルショックの頃は、いわゆる身だしなみどころではない時代だ。あぶらとり紙は一般消費者にとっての「日用品」にはまだまだなれず、あくまで映画や舞台関係者、芸能に携わる一部の人が使うものに過ぎなかった。

転機になったのは1990年代。女性の社会進出が進み、また日本が豊かになったことで、スチュワーデスやホステスなど美意識の高い女性から広がっていたという。