魚のケガと人間のケガの違いや共通点とは?ニチバンと新江ノ島水族館がコラボイベント

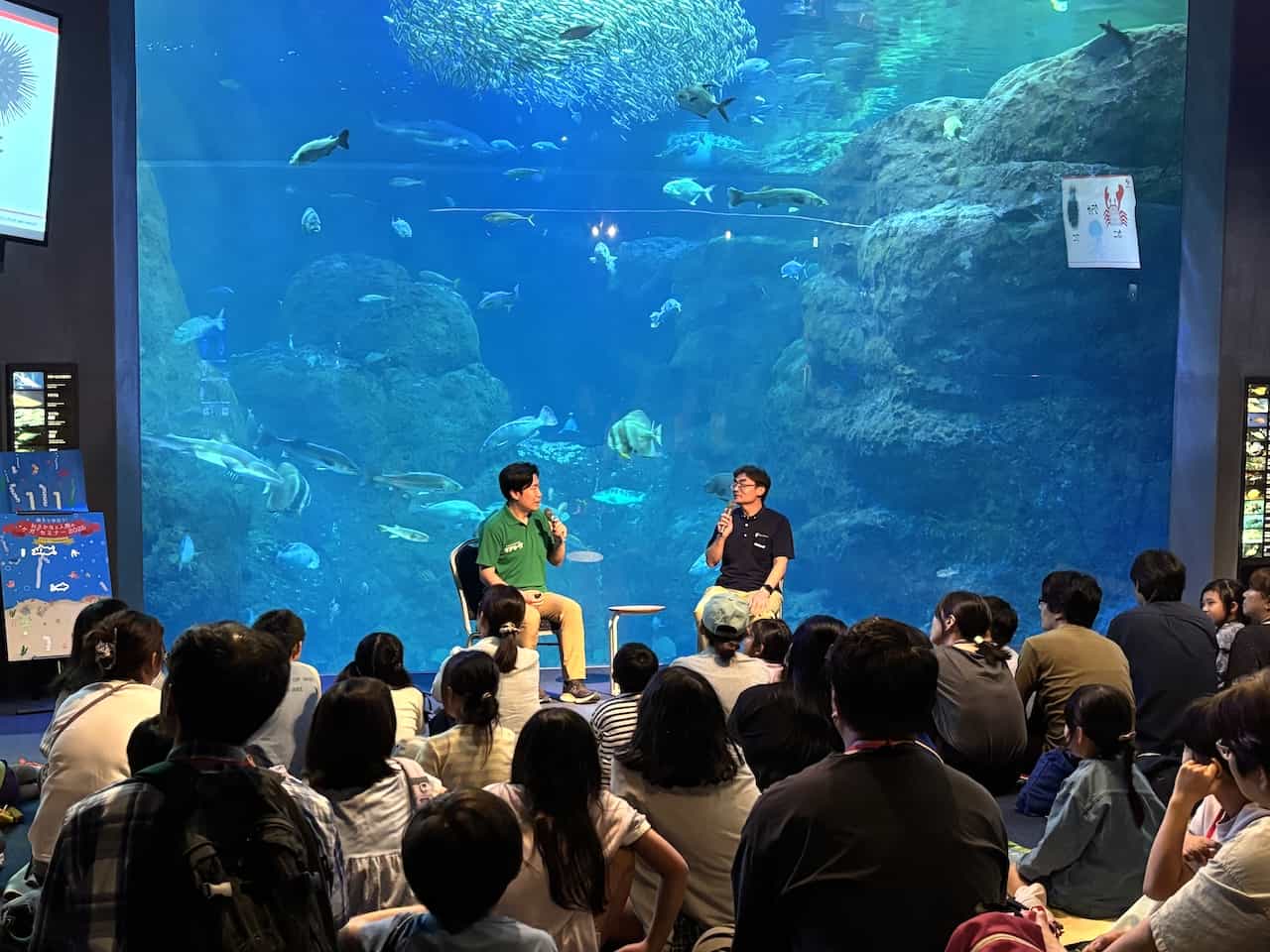

人のケガと魚のケガには、意外な共通点がある——そんな気づきを与えてくれるユニークなイベントが、2025年6月、新江ノ島水族館で開催されました。絆創膏ブランド「ケアリーヴ」で知られるニチバンと新江ノ島水族館によるこのコラボレーションイベントは、今年で2回目。小学生と保護者を対象に、命のケアについて楽しく学べる機会が提供されました。

目次

コラボのきっかけは「命をケアする」という共通テーマ

このイベント「親子で学ぼう!おさかなと人間の”ケガ”セミナー2025」が開催されることになったのは、ニチバンが水族館との連携を模索するなかで、新江ノ島水族館が魚のケガを丁寧に治療していることに着目し、2024年に声をかけたことが始まりだったそうです。

ニチバンの事業戦略本部・鈴木麻美さんは、「夏に向けて絆創膏の需要が高まる時期に、魚のケガを治すという取り組みをされている水族館を知り、教育的な視点からも一緒に何かできないかと考えてコラボレーションを提案しました」と語ります。

昨年の第1回イベントも好評で、今年はさらに内容が充実。絆創膏セミナーに加え、水族館のバックヤードツアーや飼育員による魚の治療実例紹介が加わり、より体験型の学びの場として開催されました。

正しい手当ては「乾かす」から「潤す」へ

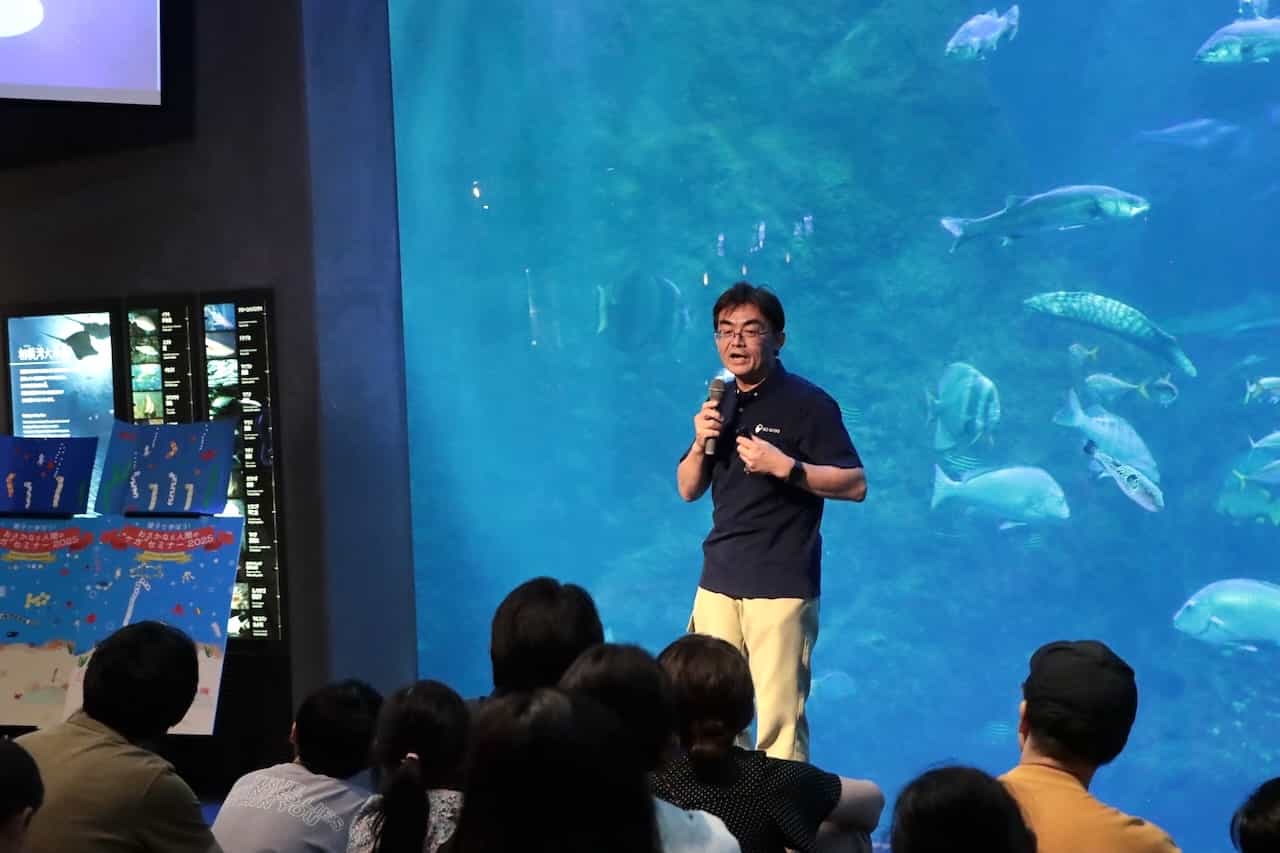

イベント前半では、ニチバン事業戦略本部の倉智一さんが登壇し、絆創膏の正しい使い方について解説しました。かつては「傷は乾かしてかさぶたを作る」のが一般的でしたが、現在は「モイストヒーリング(湿潤療法)」が主流となっており、傷口から出る体液を保つことが治癒を早めるといいます。

「私も子どもの頃は父に『ティッシュで拭いて乾かしとけ』と言われたものですが、実はその透明な体液には治す力が含まれているのです」と倉智さんは語りました。

ニチバンの「ケアリーヴ治す力」シリーズは、その体液を活かす構造になっており、かさぶたの代わりに傷を保護することで、きれいに早く治すことができると紹介されました。

魚のケガも「保護」と「栄養」で治る

後半では、新江ノ島水族館のえのすいトリーター(飼育スタッフ)・杉村誠さんが登場。魚もケガをすれば痛みを感じ、治療が必要だというお話がありました。

「魚も人と同じように自己治癒力を持っていますが、傷口に雑菌が入れば命に関わることもあります。だから私たちは、アクリノールという粉状の薬で消毒し、さらに栄養を補って体力をつけることで回復をサポートしています」と杉村さんは説明します。

なかにはご飯を食べられない魚もいるため、チューブを使って直接胃に栄養を届ける「強制給餌」も行っているとのこと。その際には手袋を着用し、人間の体温や雑菌が魚に触れないよう細心の注意が払われています。

実際に尾びれが裂けたり背中が腫れたりした魚が、数週間〜数カ月の治療を経て元気に泳ぐ姿は、参加者にも大きな驚きと感動を与えたようです。

自由研究にもぴったりな“命の学び”

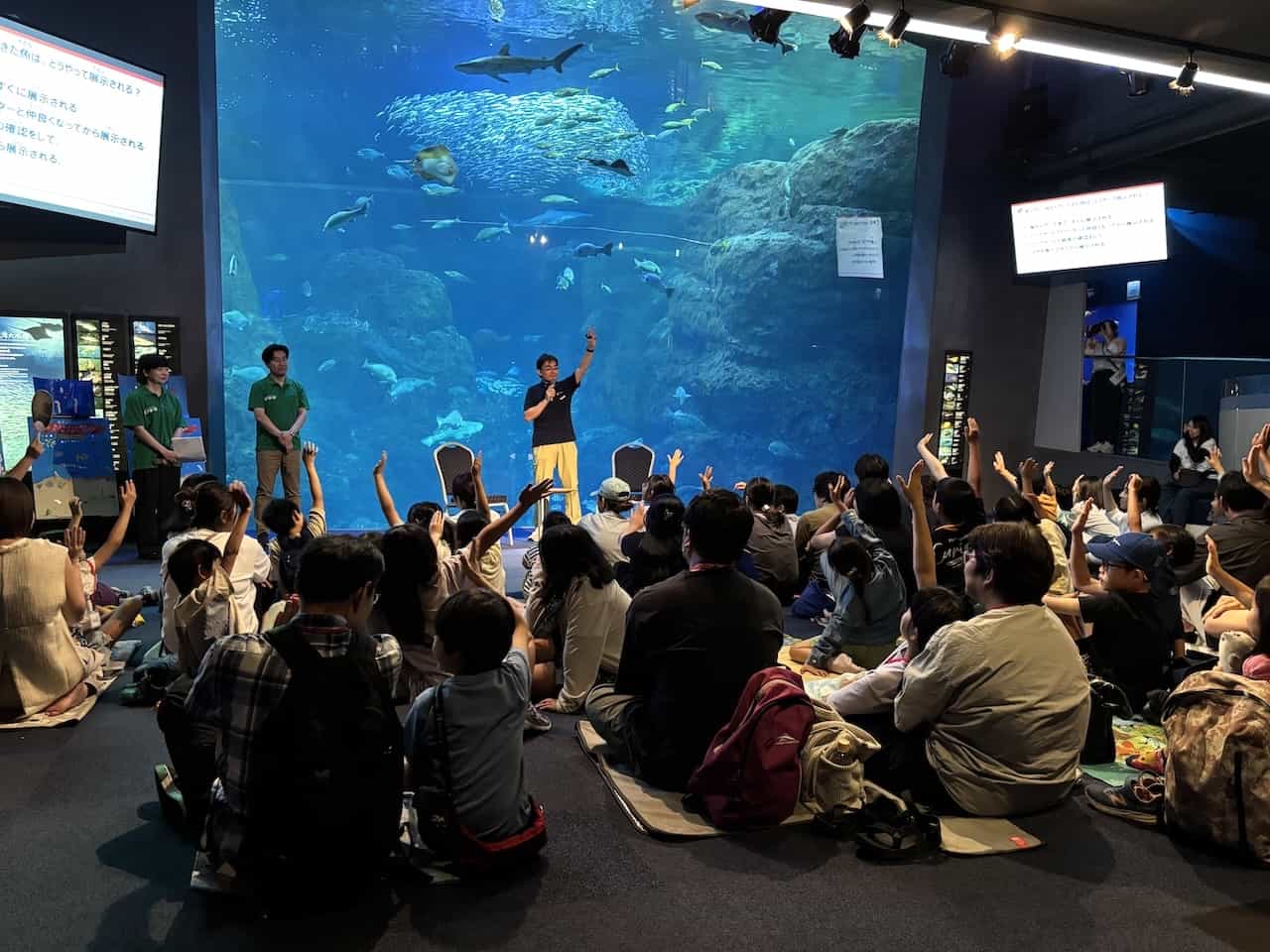

イベントの終盤では、事前に寄せられた質問に対し、水族館の杉村さんが回答する時間が設けられました。「魚はいつ寝ていますか?」「クラゲはどんな餌を食べますか?」といった子どもならではの素朴な疑問に対し、実際の飼育の様子やクラゲの食性などを交えた丁寧な解説が行われました。

魚にも体内時計があり、種類によっては夜行性であったり、水中で静かに休んでいたりすること、またクラゲの中にはブラインシュリンプなどのプランクトンを餌とする種類が多く、水族館ではそれらを孵化させて与えていることなど、普段はなかなか聞けない専門的な話が展開され、参加者にとって学びの多いひとときとなりました。

このように、絆創膏の正しい使い方から、魚の傷の治療法、さらには生き物の生態までを幅広く学べるイベントは、子どもたちの自由研究の題材としても適しているといえそうです。

教育施設と企業の連携が生み出す学び

今回のイベントは、新江ノ島水族館にとっても重要な意義を持つものだそうです。

同館の広報を担当するカスタマーチームマネージャーの桃井ひなさんは、「水族館にはレジャーだけでなく、命の大切さや環境について学んでもらう教育的な役割があります。閉館後の静かな時間を活用して、普段とは違う深い学びを提供できる場にしたいという思いから、今回の企画が生まれました」と語ります。

ニチバンにとっても、絆創膏という製品の「機能性」だけでなく、「どう使うと命を守れるか」といったストーリーを直接伝えることができる貴重な場になったようです。

企業と教育施設の協働が生む、新たな学びのかたち

今回のように、企業と教育施設が連携することで、製品やサービスの理解を深めるだけでなく、社会的な価値や学びの機会を創出することが可能になります。

ニチバンにとっては、単なる製品プロモーションではなく、「正しいケアを通じて命を守る」という企業理念を直接伝えることができ、新江ノ島水族館にとっても、レジャー施設としての役割を超えて、命や環境について深く考えるきっかけを来館者に提供する貴重な機会となりました。

このような協働は、参加者にとっても、楽しみながら知識を深められる「体験型の学び」となり、印象に残りやすい教育効果が期待できるといえるでしょう。今後、こうした異分野のコラボレーションがさらに広がることで、社会全体の“学びの質”や“気づきの機会”が豊かになっていくかもしれません。