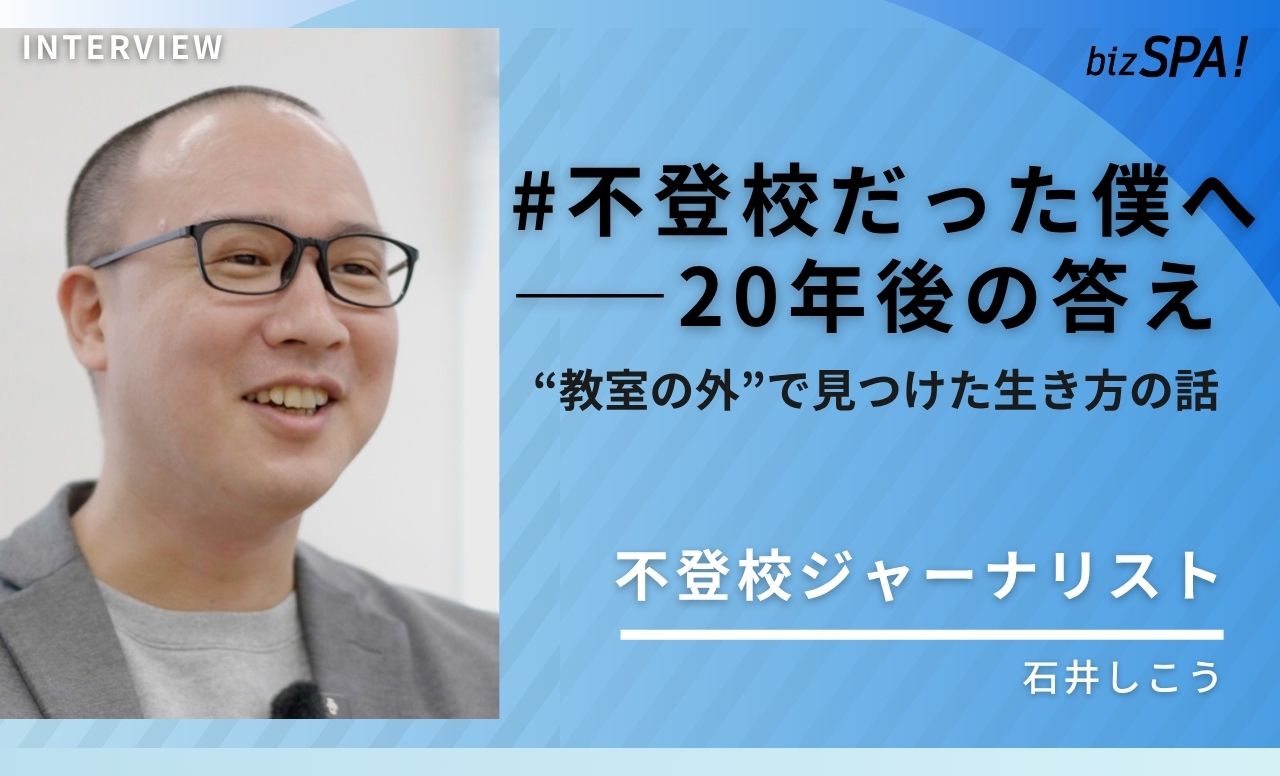

400人超の不登校経験者インタビューで得たものとは?全国を飛び回るジャーナリストの裏側に迫る

「人の行く裏に道あり花の山」――人が歩く表通りではない、裏道にこそ美しい花の山があるように、世間一般の人が行かない少数派の道にも美しさや価値があるといった意味を表す格言である。

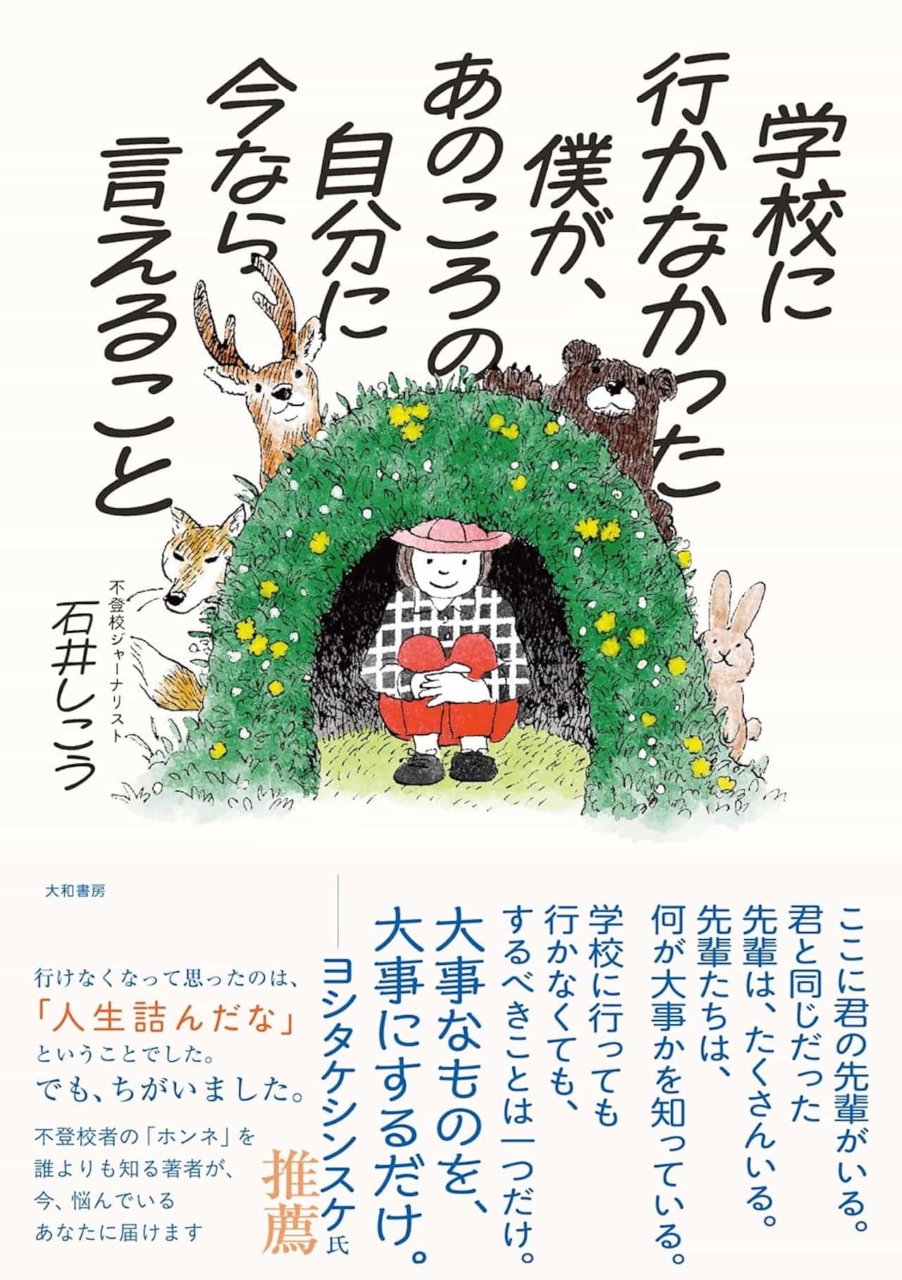

これまでに約20年間で400人以上の不登校の子どもたちやその保護者、著名人にインタビューを重ね、現在は不登校ジャーナリストとして全国を飛び回る石井しこうさん。不登校の子どもたちがTikTokにショート動画を配信する「不登校甲子園」の運営のほか、著者として2025年5月に『学校に行かなかった僕が、あのころの自分に今なら言えること』(大和書房)を上梓するなど、幅広く活動する。

実は、石井さん自身が中学校2年生から不登校を経験している。不登校の子どもたちが30万人を超える今、石井さんが歩いてきた裏道に迫る。

中学2年生から不登校、フリースクールで6年間過ごす

ーー中学校2年生から不登校になって、フリースクール(※)に通っていたとのことですが、そこではどのように過ごしていましたか?

石井:基本的に昼夜逆転してましたから、11:30くらいに着いて、夕方家に帰るような感じですかね。平日毎日行くというわけでもなく、週に3〜4日くらい通っていました。フリースクールには国語や数学のような教科はなく、やることは決まっていません。いつ来ていつ帰ってもいいんです。基本的には友達とずっと遊びや企画の雑談をしていましたね。

※フリースクール:不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設

ーー企画というのは具体的にどのような活動をするんですか?

石井:棒を立てて倒れた方向にひたすら進むとか、高層ビルの非常階段を下から上までのぼってみるとか、思いついた企画を実行していましたね。中学生の頃、沖縄の民族音楽にハマっていた時期がありました。戦争の歴史なども学んでいく中で、沖縄に行く計画まで立ててしまったんです。実際に20人くらい引き連れて2週間ほど滞在したのですが、目的地まで1時間くらい歩く羽目になってしまい「しこう全然着つかないぞ!」なんて文句を言われることもありましたけど。

ーーいわゆる「学校」とは全然違いますね。

石井:みんなが思いついたことをどんどん形にしていくことで学びましたね。「放課後」のイメージに近いのではないでしょうか。皆さん、きっと放課後には好きなことをして遊んだり、おもしろそうなことをしている友達の企画に乗っかってみたりしていたと思います。最近になって、「不登校甲子園」や「不登校卒業式」を企画していますけど、フリースクールの同級生たちからは「ずっと同じことやってるね」なんて言われます。

NPOでの取材がターニングポイント

ーーその後、不登校の子どもたちへのインタビューを重ねていきますが、なぜ取材に魅力を感じるようになったのでしょうか?

石井:自分の不登校が社会とつながるツールになったからですね。

私は進学していないし、勉強らしい勉強もしていない。アルバイトもほとんどしていなかったので、社会に出て通用するものは何もありませんでした。ある日、NPOで不登校に関する取材にボランティアで参加したんです。

すると、不登校の経験が燦然と輝くわけですよ。例えば著名人に「不登校についてどう思いますか」「私は不登校でこの先どう生きていけばいいかわかりません」と命懸けで聞くんです。私がフリースクールにいた10代の頃のことですから。すると、相手も本気で答えてくれて、取材がうまくいくんですね。自分の不登校が仕事の種になっている気がしました。

ーーこれまでの取材で印象に残っているエピソードはありますか?

石井:とある学校の広告記事の仕事で、不登校の女の子を取材したときのことです。当時はボランティアで書くことにこだわりがあって、内心「お金をもらって記事が書きたいわけじゃない」なんて思っていました。

そんな気持ちもあったので、ぶっきらぼうに「いつから不登校だったの?」って聞いたんです。すると女の子は泣き出して、出てきた言葉は「悔しい」だけ。持ち時間は30分だけだったのですが、それ以上のことは聞けませんでした。

そのときに自分がすごく恥ずかしくなったんです。この子は勇気を出して話そうとしている。仕事してお金をもらうかなんてことはとても小さなことに見えてきて、今向き合うべきは、彼女が泣いている事実だと思いました。やっぱりこの不登校は大きな問題で、誰かに伝えていく必要があると感じましたね。

ーー数多くの著名人にも取材されていますよね。

石井:はい。一番印象に残っているのは、2014年に女優の樹木希林さんを取材させていただいたことでしょうか。この取材には不登校の子どもたちも同席しました。ある子が話した「引きこもりから脱するために計画を立てるんだけど、いつも失敗する」との悩みに対し、樹木さんは「計画を立てるから挫折する。挫折したら自分が楽なほうに道を変えたらいい」と答えたのが記憶に強く残っていますね。

会社に行けなくなる根っこは不登校と同じ

ーー会社に行きたくないことと不登校には共通するものがあるのでしょうか?

石井:はい。会社や学校に行けなくなるのは大人も子どもも同じ理屈です。不登校の心身は、頭では「行かないといけない」とわかっているけど、体が「拒否している」状態なんですね。このようなときに体を優先したほうがいいというのは、何十万人もの不登校の子どもたちが紡いできた結論です。

精神論ではどうにもなりません。体のほうが正直なんですよね。頭の中では本当の自分の姿じゃないものを追いかけているんです。だから、体で感じること、心で感じることに自分を合わせてあげてください。映画監督の羽仁進さんは「自分に嘘をついてうまくいくのは10年だけ」と言っていました。

ーー大人になっても不登校を引きずっている人は、どう生きたらいいでしょうか。

石井:今を充実させることですね。今が楽しければ、過去のつらいことも肯定的に捉えられるんです。そのためには、自分がいる場所を一番大切にして、今を一番居心地よくすることが秘訣です。

現在の状況によって過去の捉え方が変わるんです。良い状態なら、すてきな記憶のラインがつながる。その逆も然りで、就職や夫婦の関係でも同じかもしれません。ケンカをすると「あのときもこんなことがあった」と過去のネガティブな話題を持ち出すことがありますよね(笑)。過去と他人は変えられないけど、未来と自分は変えられます。

不登校はお守り

ーー2024年1月に不登校ジャーナリストとして独立されましたね。現在のお仕事は、以前とどのように変わりましたか。

石井:現在は、広く社会にとって何が今必要なのか考えながら仕事ができています。半ば自然のなりゆきでフリーになりましたが、仕事の幅は広がったように感じますね。「不登校ジャーナリスト」という肩書きも自分でつけました。北は青森から南は宮崎まで講演に走り回っていますし、本を執筆する時間もできました。

不登校の取材ができるようになって現在の仕事につながっているので、不登校の経験がすべて今に生きていると言っても過言ではありません。

ーー最後に、石井さんが不登校で得たものはなんでしょうか?

石井:お守りですね。不登校が役に立ったというより「もうこれがあったら助けてくれるだろう」という存在に近くなっていますね。不登校のつらさというのは、自分の意思に反して何かができなくなって、どうしようもなく苦しくなってしまうことなんです。この経験があったから、日々の仕事や生活でつらいことがあっても乗り越えられるし、大切な人が傷ついているときに寄り添うこともできると思っています。

「不登校」という暗闇の中にいた経験を、取材という方法で人生の糧にしてきた石井しこうさん。歩き出したときには真っ暗だった道には光が差し込んでいる。