警察への通報も!TDRをはじめ企業がカスハラ対策に本気で乗り出した理由とは?

カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)対策に力を入れ始めた企業が増えている。しかし、顧客からの正当なクレームなのかカスハラと判断するのか、線引きの難しい行為も存在する。そこで、「スマイルくださいはカスハラ? 令和のカスハラ境界線 調査リリース」を発表した株式会社Helpfeelに、調査から見えてきたカスハラの捉え方の背景と企業の対応策について話を伺った。

2人に1人が「スマイル」の要求をカスハラだと認識

「スマイルください」と聞いて頭に思い浮かぶのは、1990年代後半から2000年代前半にTVで放映されたマクドナルドのCMではないだろうか。メニュー表には実際に「スマイル0円」と記載されていた時期もあった。

時は変わって令和7年の今、マクドナルドならまだしも、飲食店で「スマイルください」と店舗スタッフに伝えることは、カスハラと受け取られる可能性がある。

AI技術を活用したクラウドサービスを提供する株式会社Helpfeelは、北海道・東北/関東/中部/関西/九州地方に住む20代〜60代の1,070人を対象に、カスハラの認識に関する調査を実施。10の言動について『カスハラだと思う』『カスハラだと思わない』の二択で回答を求めた。

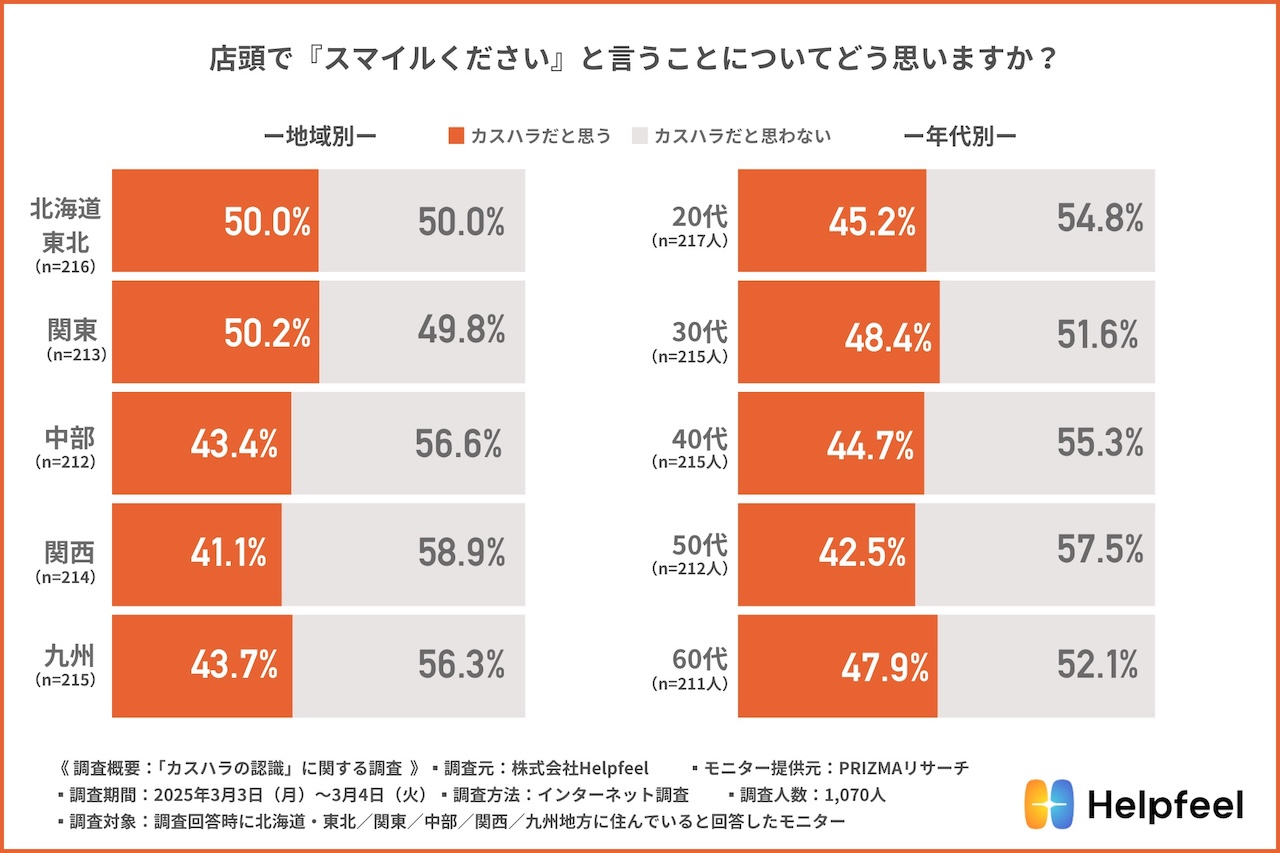

調査結果をまとめた「スマイルくださいはカスハラ? 令和のカスハラ境界線 調査リリース」によると、「店頭で『スマイル0円』くださいと言うことはカスハラに当たると思いますか」という設問に対し、回答者の約半数が「カスハラだと思う」と回答したのだ。

調査を実施した株式会社Helpfeelの広報マネージャー・河端歩未さんは調査を行った経緯について以下のように語る。

「昨今、さまざまなハラスメントが取り沙汰される背景に、サービスを提供する側と受ける側で価値観のズレがあるのかもしれないと思いました。そのズレを可視化することで、多くの方にカスハラについて考えるきっかけを作れないかと考え、本調査を実施しました」

世代や地域間で認識の違い判明

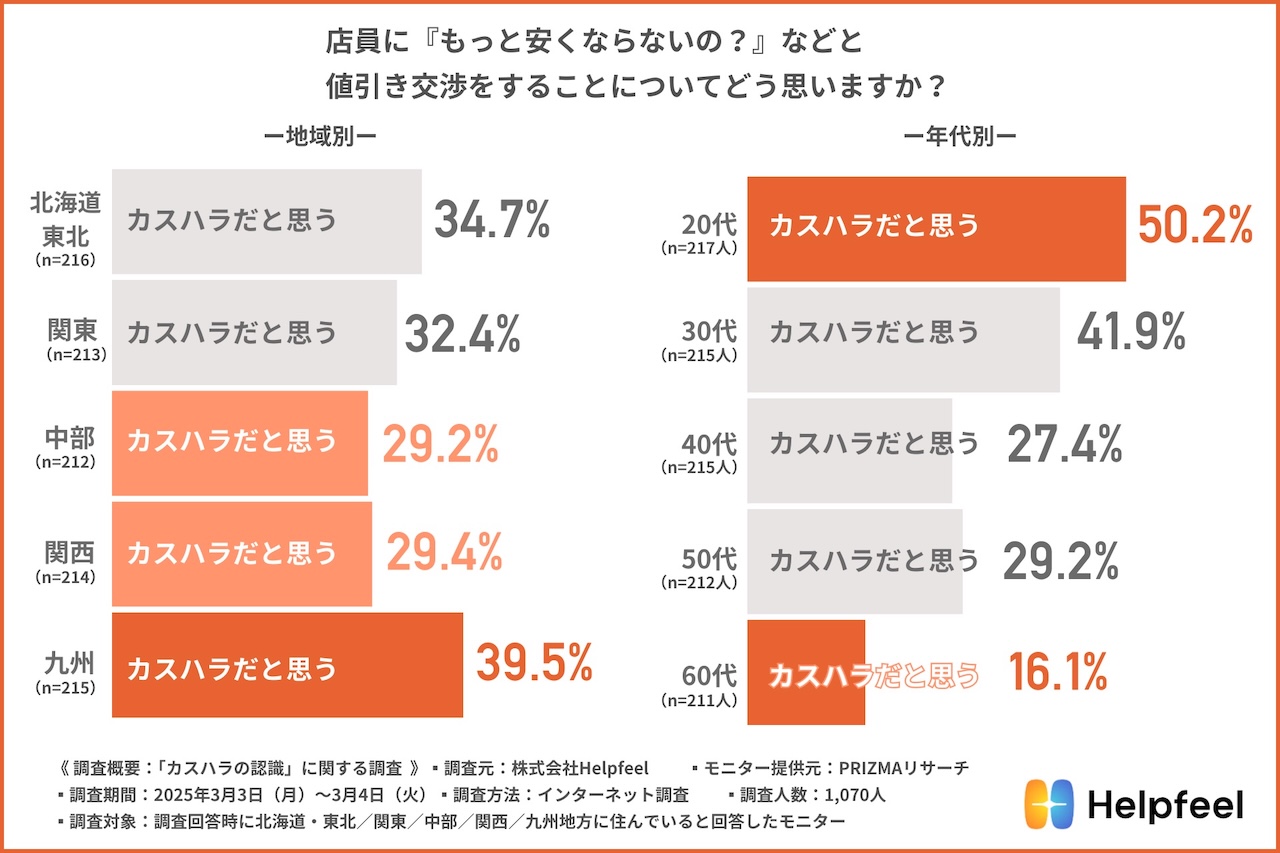

調査ではZ世代独自のカスハラ感覚が垣間見える。店頭での値引きを求める行為については2人に1人がカスハラだと思うと回答した。

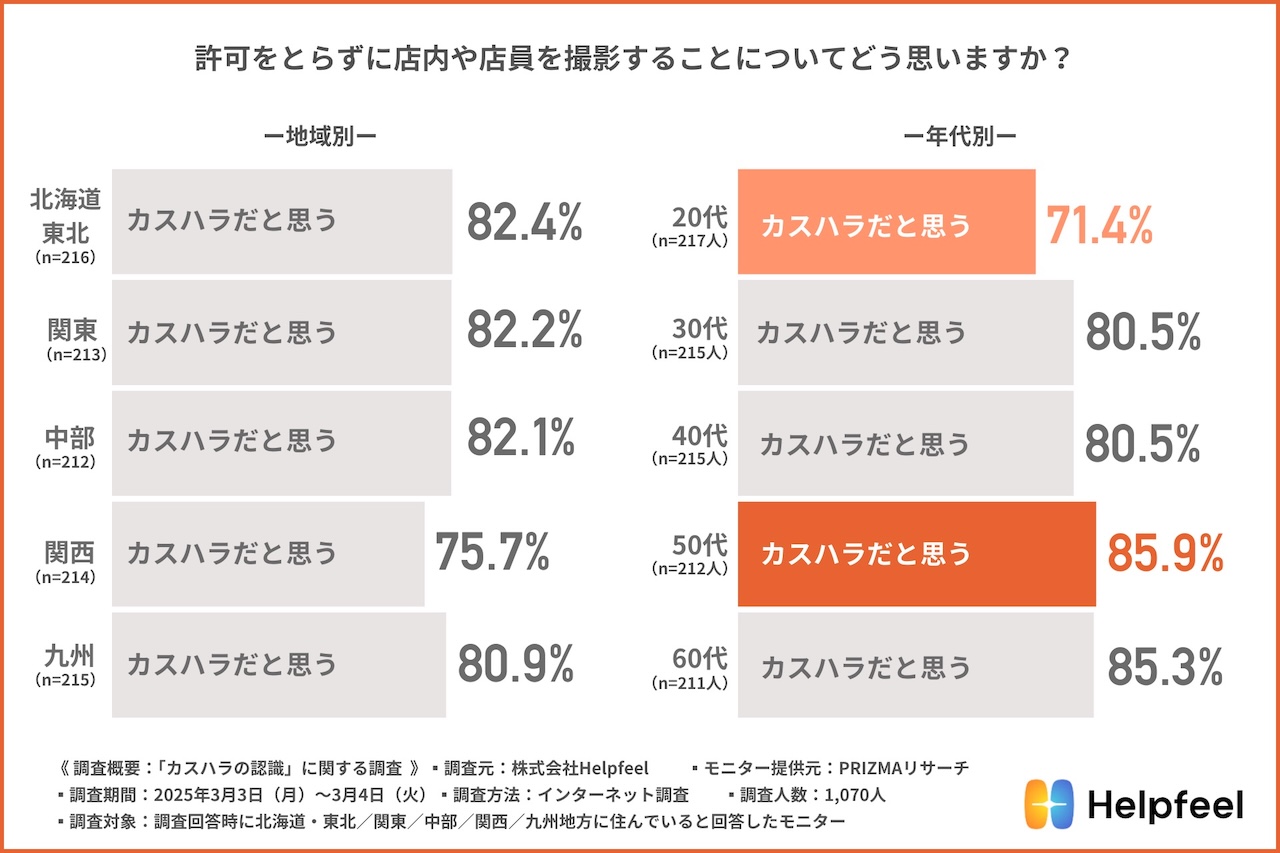

また、「許可をとらずに店内や店員を撮影する」行為に関しては、全年代の高い割合でカスハラと認識される傾向があるものの、20代が最も低くなった。

Z世代のカスハラの受け止め方について、広報・成田博子さんは以下のように分析する。

「20代は、10代の頃からスマートフォンが身近にあった、いわゆる『Z世代』です。スマホでの撮影やSNSへの投稿など、デバイスを用いたサービスには慣れているので、他の世代と比べて比較的寛容な傾向にあるのかもしれません」

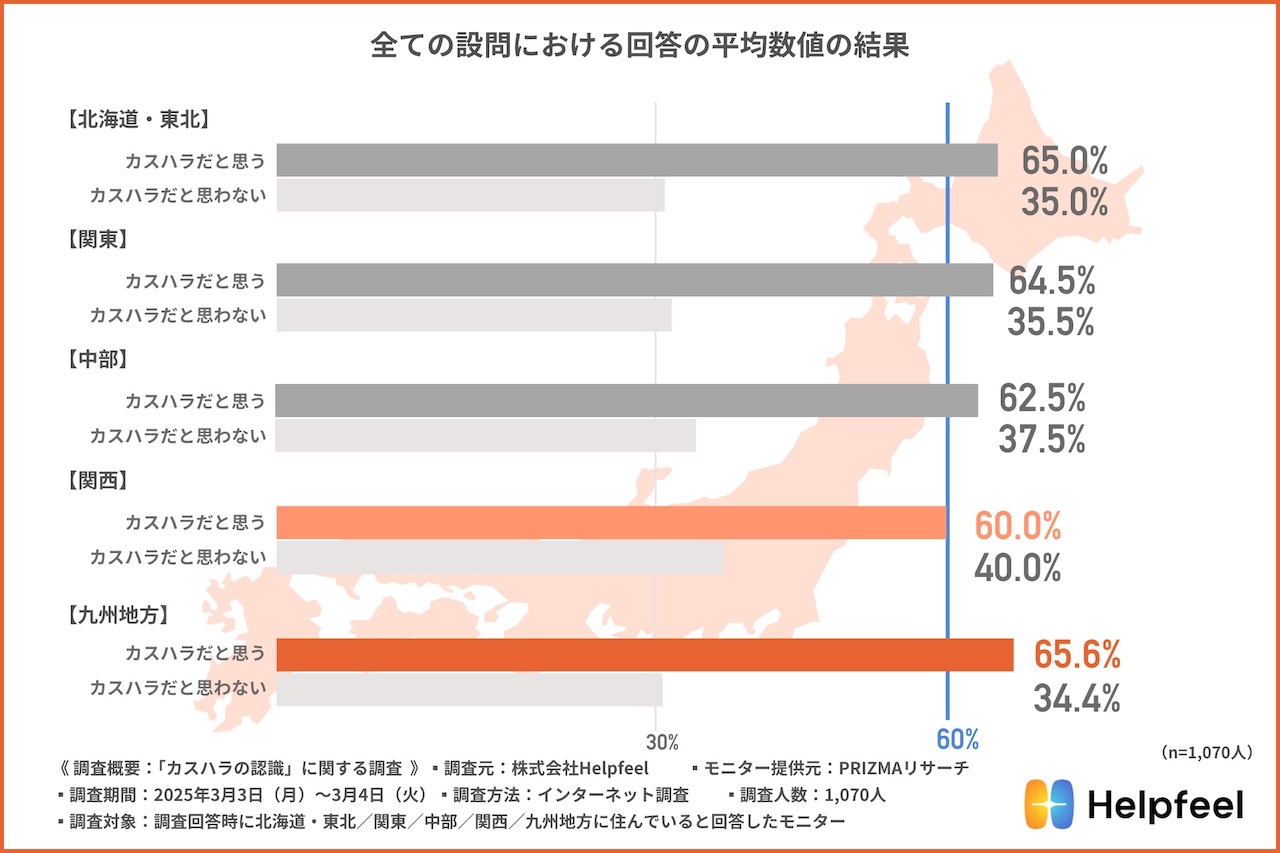

また、全ての設問における回答の平均数値では、「カスハラだと思う」と最も少なく回答したのは関西地方の回答者で60.0%、「カスハラだと思う」と最も多く回答したのは九州地方で65.6%という結果になった。

地域で認識の差が生まれる背景について、関西で生まれ育った広報・花房篤史さんはこう語った。

「関西の友人と話していると、『家電量販店でいくら値切った』というような話題は割と普通に出てきます。地域や世代間で取られているコミュニケーションの習慣や文化的な背景がカスハラの認識にも反映されたのではないでしょうか」

事前の情報提示でカスハラを未然に防ぐ

認識の違いからカスハラに発展する可能性があるとなると、企業側はどのような対応が必要になるのか。河端さんは、カスハラを「未然に防ぐ」ことの重要性を指摘する。

「まず、お客様から事前にお問い合わせが予想される内容について情報を提供しておくことですね。また、問い合わせ時の仕組みの見直しも重要です。例えば、コールセンターに電話をかけても長時間つながらなかったり、つながっても別の部署にたらい回しのように転送されたりすると、怒りの感情が湧いてくるお客様がいらっしゃるのは想像に難くありません」

株式会社HelpfeelはAIを用いたFAQシステム「Helpfeel」を展開している。コロナ禍にHelpfeelを導入したとある自治体では、住民からワクチン接種に関する問い合わせが殺到する課題を抱えていた。自治体職員が住民から受ける第一声は、待たせたことへの「お叱り」だったという。

カスハラ対策としてだけでなく、業務の効率化やリソースの最適化を進めたい企業も増えているようだ。成田さんは以下のように補足する。

「『電話でなくとも解決できるようなお問い合わせについては、Web上で疑問を解消していただき、コールセンターではお客様に向き合わなければならないお話を伺ったり、事業の成長につながるサービスの提案に注力したりしたい』といったお声はよくお聞きしますね」

対面や電話でなくとも対応できる環境を整えておくことは、企業とユーザー双方にメリットがありそうだ。

カスハラが起きた後に毅然と対応できる体制づくりを

もちろん、Web上で問い合わせの環境を整えていたとしても、カスハラを防げるとは限らない。2025年に入り報道が続いているフジテレビ問題では、タレントによる女性アナウンサーへの人権侵害が取引先から従業員へのカスハラにあたると指摘され、フジテレビがタレントとの関係を優先し、性加害を受けた社員の保護が後回しになった構造が明らかになった。BtoBにおいては長年の慣習や力関係などがカスハラの遠因となる可能性がある。

また、飲食店や小売店のような不特定多数の顧客と接する業種では、予期せぬカスハラに遭遇することもあるだろう。そこで求められるのが、カスハラが起きた後に備えた体制作りだ。河端さんは、カスハラ対策に力を入れる企業が増えてきたことを肌で感じている。

「ひと昔前であれば『お客様は神様』という雰囲気がありましたが、現在は、悪質なハラスメントには毅然とした対応を取る風潮に変わってきています。カスハラを受けた際の対応方針を定めておくことが、企業のブランドを保ち、従業員も守ることにつながっていくように思います」

2025年4月18日、東京ディズニーリゾート(TDR)を運営するオリエンタルランド(OLC)は、カスハラへの対応方針を発表した。カスハラに該当する行為として、威圧的な言動や長時間の拘束のほか、土下座の要求や従業員の盗撮などを例示した。必要に応じて、警察への通報及び法的措置をとることも対応方針に明記されている。

カスハラ対策について考えるとき、視点は「カスハラされる側」になりがちだ。しかし、カスハラを起こさないためには、消費者や発注者としての接し方も考える必要がある。最後に花房さんはこう語った。

「委託先の担当者や店舗スタッフに何気なく伝えたり、良かれと思って言ったりした一言がカスハラと捉えられてしまうかもしれません。今回の調査をきっかけに、これまでの自分の行動が『もしかしたらカスハラだったかもしれない』と考えてくれる人がいたらありがたいですね」

私たちは、顧客としての品格も問われる時代に生きていると言えるのかもしれない。

[参考]

「スマイルください」はカスハラ?令和のカスハラ境界線 | 株式会社Helpfeelのプレスリリース

[社説]強力なカスハラ防止策は企業の責務だ – 日本経済新聞

スタバがカスハラ対応方針 従業員さらすSNSなど具体例 – 日本経済新聞

東京ディズニーのオリエンタルランドがカスハラ対応方針 入園拒否も – 日本経済新聞

これまでの経緯 – フジテレビ問題の最新ニュース速報・解説:朝日新聞