猛暑が来る前に知っておきたい「多汗症」とは?単なる汗っかきとは違う疾患の実態

本格的に春がやってきたかと思えば、早くも夏日が続いて、もはや夏なのではという気もしますよね。気温が高く暑くなってくると気になるのが汗。においやムレの不快感は誰もが感じると思いますが、実は“汗をかきすぎる”という症状は、医学的に「多汗症」と呼ばれる疾患です。日本では人口の約5〜6%、つまり20人に1人がこの疾患に悩んでいるとされながら、その多くが未受診という現実があります。2025年の夏も猛暑が予想される中、「多汗症」の受診のきっかけを促す「多汗症前線2025」のプロジェクトが発足。多汗症の症状や治療法、受診の目安となる多汗症前線について紹介します。

目次

「汗の悩み」は、誰かの“日常の困りごと”

NPO法人・多汗症サポートグループ代表の黒澤望さんは、幼少期から手足の多汗に悩まされてきた当事者のひとり。ある日、足汗で自宅の階段から滑り落ち、尾てい骨を骨折した経験もあるといいます。

「“たかが汗でしょ”って言われますが、私たちの汗は一日中止まらないんです」と語る黒澤さん。症状は恥ずかしいとされがちで、声を上げづらかったそうですが、2022年にNPOを立ち上げ、患者同士がつながる場を提供し始めました。

汗は「悪」じゃない。むしろ味方

そもそも汗とは、体温調節や皮膚の保湿、抗菌作用、アレルギー予防まで、人体にとって非常に重要な働きを担っています。汗は“天然の美容液”ともいわれ、健康を支える機能の一部です。

ただし、それは「適度であること」が前提となります。汗が少なすぎれば熱中症などのリスクが高まり、多すぎれば生活の質を大きく損なってしまいます。多汗症はまさに「汗の適切な量」を逸脱した状態なのです。

医学的な定義と診断のポイント

多汗症の定義とは「日常生活に支障をきたすほど、局所的に汗が出る状態」。たとえば以下の6項目のうち2つ以上に当てはまる場合、診断される可能性があります。

・25歳以下で発症

・左右対称に汗をかく

・睡眠中は汗が止まる

・週1回以上多汗のエピソードがある

・家族歴がある

・生活に支障がある

実は「寝汗が出ない」ことも多汗症の特徴です。

受診の目安──「多汗症前線」とは?

「花粉の飛散予報のように、多汗症にも“受診の目安”があったら」

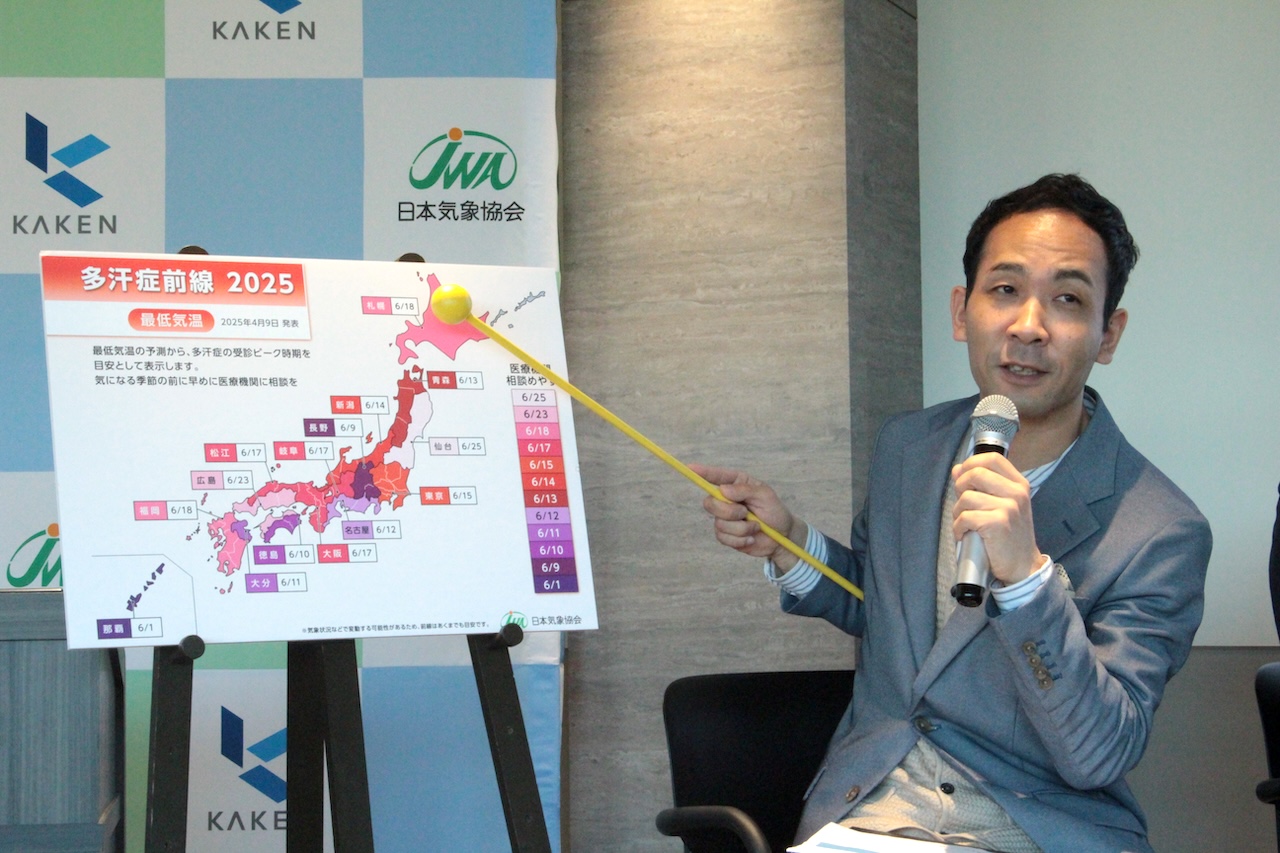

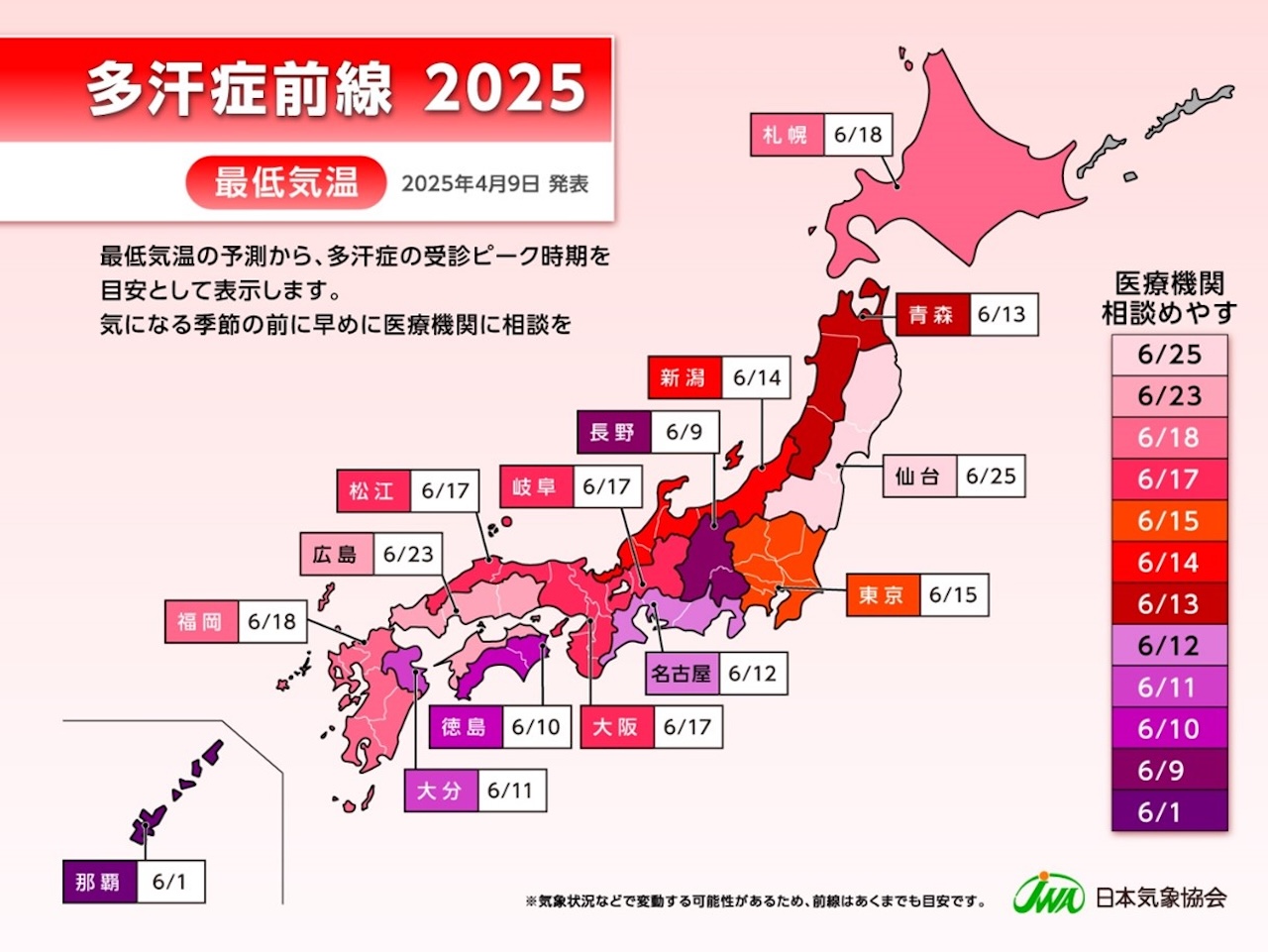

そんな発想から、科研製薬・日本気象協会・長崎大学が協力して生まれたのが「多汗症前線2025」です。

このプロジェクトでは、全国の気象データと医療ビッグデータを掛け合わせ、地域ごとの“多汗症ピーク予測日”を可視化。たとえば東京は2025年6月15日がピークとされており、「その前の受診が有効」と呼びかけられています。

ここで注目すべきは、症状のトリガーとなるのが最高気温ではなく“最低気温”である点。これにより、札幌と広島が同時期にピークを迎えるという現象も起こるのです。

気象予報士・天達武史さんも「2025年の夏は猛暑が長期化」と警鐘

気象予報士・天達武史さんは、「近年の異常気象で、暑さの質が“痛い”と感じるレベルに達してきている」と指摘。2025年の夏についても「突発的な猛暑ではなく、前倒しかつ長期化する猛暑になる可能性が高い」と警鐘を鳴らします。

特に注目されているのが梅雨の暑さです。「最近の梅雨は、いきなり35度超の晴天日が来て、その後に豪雨がある“熱帯的な雨季”のようなパターンになっている」と語ります。こうした“季節のズレ”が、症状のピーク時期にも影響を与えるのです。

治療法には選択肢がある

多汗症の治療法として近年は、以下のような有効な選択肢があります。

・塩化アルミニウム外用薬:汗腺をふさぐ基本的な治療

・イオントフォレーシス:電流を用いて発汗を抑制

・抗コリン薬(内服・外用):神経伝達物質の作用をブロック

・A型ボツリヌス毒素注射:一度の注射で半年前後効果が持続

部位や症状に合わせて治療法は選べるようになっており、「治らないから」と諦める必要はないのです。

受診する“きっかけ”づくりを

ある調査では、多汗症の自覚がある人のうち、受診経験があるのはわずか4.6%。受診しない理由の多くは「病気だと思っていない」「相談しづらい」だそうです。

黒澤さんは「花粉症と同じように、“この時期が来たら病院へ”という流れができれば、受診へのハードルも下がる」と話します。年々記録を更新するような猛暑に備えるためにも、汗で気になることがある場合は、早めに受診するのがおすすめです。

ワキ汗治療ナビ

https://wakiase-navi.jp/