QRコードは日本生まれ!隅にある四角の深い意味とは?【実は日本が世界初】

私たちが日常生活で当たり前のように使っている多くの技術や製品。それらの中には、実は日本で最初に開発され、世界中で普及したものが少なくありません。そんな意外と知られていない「日本が世界初」な技術や製品を紐解き、それが生まれた背景や世界に与えたインパクトなどをクローズアップします。今回は、毎日の生活でお世話になる機会も多い「QRコード」について紹介します。

QRコードは日本生まれ

そもそも、QRコードの「QR」とは何の略なのでしょう。「Quick Response Code」の頭文字をとった言葉がQRコードで、何かの支払い、キャンペーン情報や割引クーポンの取得、カタログやウェブサイトへアクセスする際など、さまざまな場面で使っていると思います。

このQRコード、日本で実は生まれているとご存じでしょうか。1980年代初期からバーコードスキャナをつくっている株式会社デンソーウェーブ(本社:愛知県阿久比町)の技術者たちが、1992年(平成4年)から1994年(平成6年)にかけて開発・リリースした技術になります。

もともと、横方向(1次元)でしか情報を格納できないバーコードでは、多品種少量生産へシフトした市場のニーズに応えきれない状況が発生していたそうです。

そこで、バーコードの大容量化、読み取りの速さを求められるようになり、同社で開発が始まったのですね。

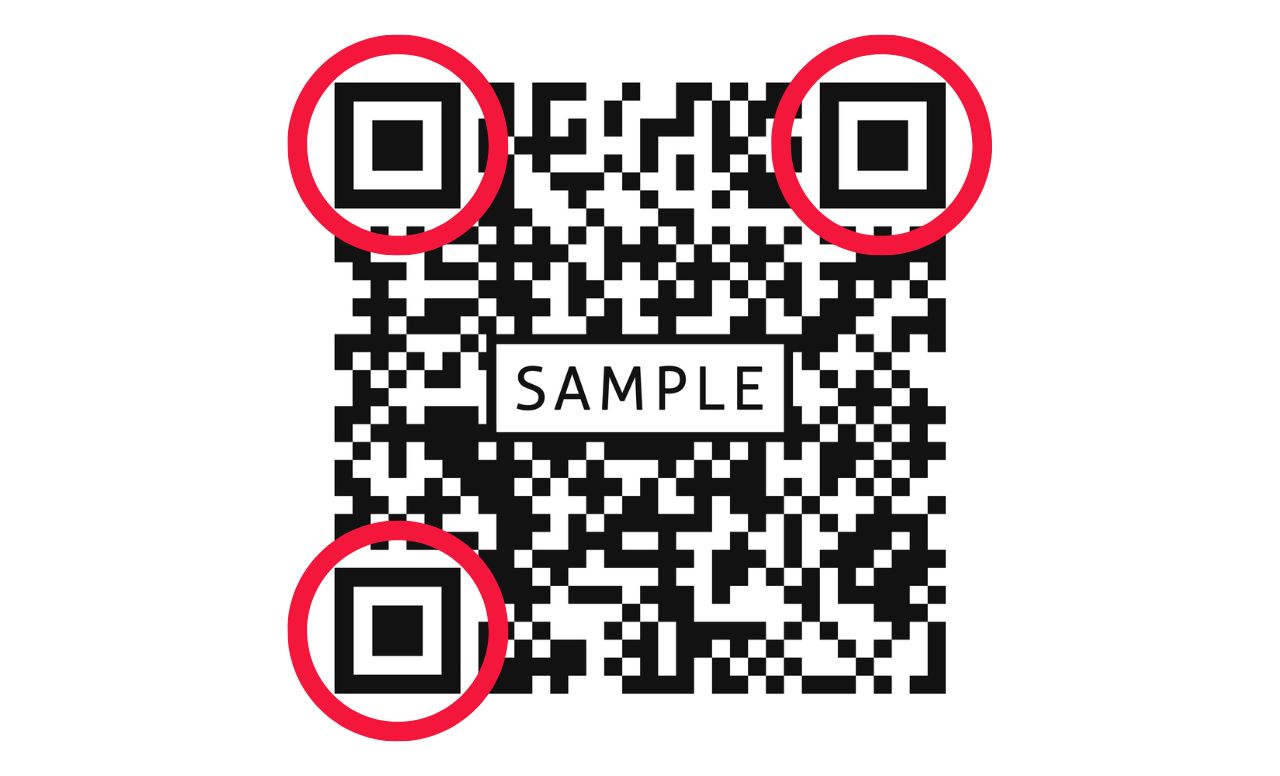

QRコードの隅にある四角いシンボルがすごい

QRコードは、縦横2次元で構成されています。そのため、バーコードよりも多くのデータ(最大7,000文字)を格納できるそう。

ただ、現場のニーズに応じて、コードを高速で読み取るためには、コードの位置をスキャナに正確に認識させる必要があります。

その位置を分からせる目印として、QRコードの隅に「切り出しシンボル」と言われる四角い柱のようなマークが採用されました。

スキャナに正しく認識してもらうシンボルの形状を開発する際、開発チームは、既存の印刷物を白黒に直して、印刷部分の比率を徹底的に調査したと同社の公式情報に記載されています。

その結果、世の中に最も出回っていない比率を見つけ、その比率に応じた「切り出しシンボル」を作成し、大容量でありながら、どの方向からでもコードの位置を正確に認識できる仕組みを完成させたのですね。

開発国の日本より普及している国は少なくない

このQRコードは、その後世界に、どの程度浸透していったのでしょう。

オートメーションプラットフォームを提供するIvanti(本社:ユタ州ソルトレイクシティ)が2021年(令和3年)に実施したQRコードに関する調査(北米、イギリス、ドイツ、フランス、日本、中国の4,157人が対象)によると、QRコードの普及率は次のようになっていました。

QRコード使用率(2021年の調査実施時から過去12カ月間における使用率)

- イギリス:90.51%

- 中国:88.18%

- フランス:70%以上

- ドイツ:70%以上

- 北米:70%以上

- 日本:61.61%

なんと、開発国である日本より利用されている国が目立っています。特に、コロナ禍において、中国での利用が加速したとの情報もあります。

素朴な疑問として、QRコードが世界で利用されると、デンソーウェーブにはどのような形で利益が入ってくるのでしょうか。

同社に問い合わせると、「多くの方々に使っていただきたい」という思いからQRコードの特許を開放しているため、QRコードの使用だけでは金銭的な利益は同社に生じないそう。

ただ、QRコードの開発経験を生かした性能の高いQRコードの読み取り機やソリューションの開発・発売でビジネスをしているのだとか。

増加を続ける訪日観光客がQRコードの便利さを日本で体感すれば、さらなる普及の一助になるかもしれません。

逆に、この先、海外出張などで諸外国に足を運ぶ機会があれば、日本の技術であるQRコードがどの程度普及しているか注目してみると、ビジネスパーソンとしての見識も深まるかもしれませんね。

[取材・文/坂本正敬]