ナチス優生思想に殺された叔母を持つ「世界的な画家」の驚きの半生

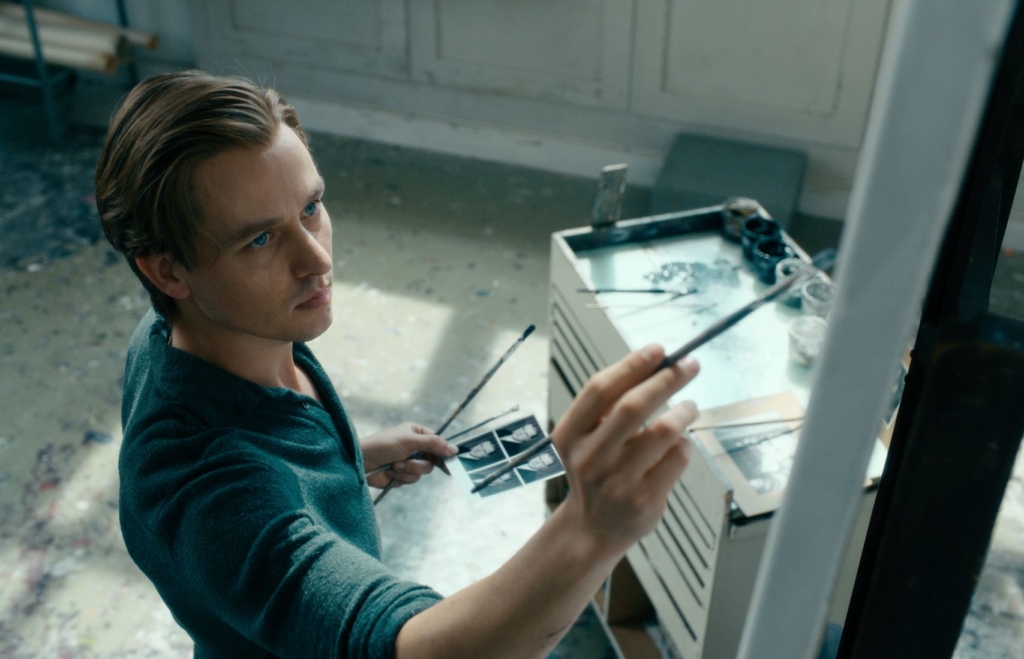

10月2日に公開される『ある画家の数奇な運命』は、『善き人のためのソナタ』(2006)で長編映画デビュー作にしてアカデミー賞外国語映画賞に輝いたフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督の第3作目である。本作は生存するアーティストとして世界最高の落札額を記録したゲルハルト・リヒターの半生をモチーフに、ドナースマルク監督がその構想に10年近くもかけて作り上げた傑作だ。

驚くべきことに、精神障がいを患ったリヒターの叔母はナチ政権の優生政策の下、不妊手術を強制されたあげくに死に至った。しかも、リヒターが結婚した相手の父親は、障がい者の安楽死プログラムに携わっていた元ナチの高官だった。このリヒターの数奇な運命を知った監督は彼に取材し、「何が事実で何が事実でないかは絶対に明かさないこと」を条件に映画化する約束をとりつけたという。

本作は、戦後のドイツとひとりのアーティストの「アイデンティティの確立」をパラレルに描いているが、新型コロナウィルスではドイツ政府がフリーランサーやアーティストへの大規模支援について「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ」と発表したのが印象的だった。ドイツ人にとってアイデンティティとアートはどういう関係があるのだろうか――。現在はLAを拠点に活動するドナースマルク監督にZoom取材を行った。

自分の世界に愛を注ぐことがアート

――アーティストのクルトが東ドイツから西ドイツに亡命し、ギュンター・ユッカー、ヨーゼフ・ボイスらをモデルにした現代アーティストたちにインスパイアされながら、自分のアートを確立しようと試行錯誤します。その様子は現代アートの歴史を見るようでもありました。なぜ、アートを本作の題材にしたのですか?

ドナースマルク監督: アーティストでなくとも、私達の誰もが「自分とは何者か」「自分が生きている意味は?」と模索していますよね。例えば、コロナ禍の直前にベルリンにいたんですが、ある日、変わった店に入り込んだんです。その店には、キッチン用品からひげ剃り用品まで、様々なモノがごちゃごちゃに置かれてあって、商品にも陳列にも統一感がなく、何の店なのかさっぱり分からないんですよ。ただ、店のオーナーは彼が愛するモノだけを集めて売っていた。

あと、しばらく前に、あるレストランで素晴らしいウェイトレスに出会いました。彼女はひとりひとりの客に心の込もった接客をし、食事の取り下げも非常にプロフェッショナルで、彼女の仕事ぶりはアートを見るように感動的でした。

つまり、仕事内容に関わらず、ありのままの自分を受け入れて自分の世界に愛を注ぐことがアートだと思うんです。それも、本作から伝えたかったことでした。

個人と国――2つの再生の物語

――この物語はクルトという「個人」と、ドイツという「国」のアイデンティティの再生が同時に描かれています。

ドナースマルク監督: 20世紀前半は狂気の世紀でしたが、とりわけ、その狂気がぎゅっと濃縮されたのがドイツ。当時、全体主義が世界中で台頭していましたが、ドイツではナチズムという極端な形をとりました。

日本の方には想像ができると思いますが、戦争でドイツ全土が燃えつくされてドイツはイチから社会を立て直さなくてはいけなかった。その上、ドイツはベルリンというひとつの首都がまっぷたつに分断されました。

そんななか、ナチ以前の文化でさえもナチに結び付けられてしまったので、ドイツは過去を土台に社会を復興することが許されなかったんです。だから、ドイツのアーティストは自分の内側から新しい表現を生み出すしかなかった。その結果、ドイツでは現代アートが花開きました。

そして、こういったアーティストの再生は、ドイツの普通の人々と国にも当てはまります。「自分自身から目をそらせない」ということは、ドイツが再生するために純粋に「必要不可欠」なことだった。