「知らない大人に育てられた幼少期」を24歳テレビマンが描くワケ

『沈没家族 劇場版』と題されたドキュメンタリー映画が、4月6日よりポレポレ東中野などで公開中です。

監督は、現在テレビ制作会社に勤務する加納土さん(かのうつち・24歳)。

今からちょうど20年ほど前、「沈没家族」と称する数十名の若い男女による共同保育で育てられた彼が、母を含めた保育者や、一緒に育った子供たち、そして不在だった父、そうした人々の思いをたどりながら「家族とは何か」を見つめ直していく衝撃作です。加納さんに、映画ができるまでの経緯や「家族」に対する思いを聞いてみました。

顔も覚えていない大勢の大人たちに育てられた

――『沈没家族 劇場版』は当初、大学の卒業制作として作られた作品だということですが、制作を始めたきっかけをお伺いしてもいいでしょうか?

加納土監督(以下、加納):僕が大学2年生のころ「沈没同窓会」と題して、母親や僕の育児を担当していた大人たち、同じように育った子供たちが集まることになったんです。数十人が集まって、お酒を飲んだり当時のスライドショーを見たり、とても盛り上がりました。

ただ、そのとき僕は彼らと離れてから10年近くたっていて、顔もあまり覚えていない。そんな大人たちが僕を尻目に「土はカボチャが苦手でさぁ」とか、僕の育児の話をして盛り上がっているんです。とても不思議な空間でした。顔もよく覚えていない彼らがいたから僕は大きくなったのに、彼らのことがわからないわけですから。

――それがなぜ大学の卒業制作に?

加納:僕は武蔵大学の社会学部メディア社会学科というところで勉強していたのですが、沈没同窓会をやったちょうど1年後、大学2年生の頃から「ドキュメンタリー制作ゼミ」というゼミに参加しました。

そのゼミの卒業制作で映像作品を作らなくてはいけなくなり、そのときに、ふと「映像作品を撮る」という口実があれば沈没家族として一緒に暮らした人たちに会いに行っても恥ずかしくないかな? という思いがよぎったんです。

――なるほど。では作品はどのように作られていったんでしょうか

加納:最初は母と一緒に僕を育ててくれた方が働いている早稲田にある「あかね」というお店にカメラを持たずに行ってみました。まずはちょっと話をしてみたら、意外と話が弾んだんです。そこで「実は大学の卒業制作で沈没家族に関する映画を撮りたい」と話をしたら、彼が「加納土ナイト」というイベントを開いてくれて。

そこから当時、沈没家族に関わった大人たちとの関係がどんどん広がっていきました。僕を育ててくれた人たちに会いに行って話をしたり、同時進行で血縁上の父である「山君」に会いに行ったり、沈没ハウスがあった東中野に母と一緒に行ったりしてどんどんと作品が形作られていったんです。

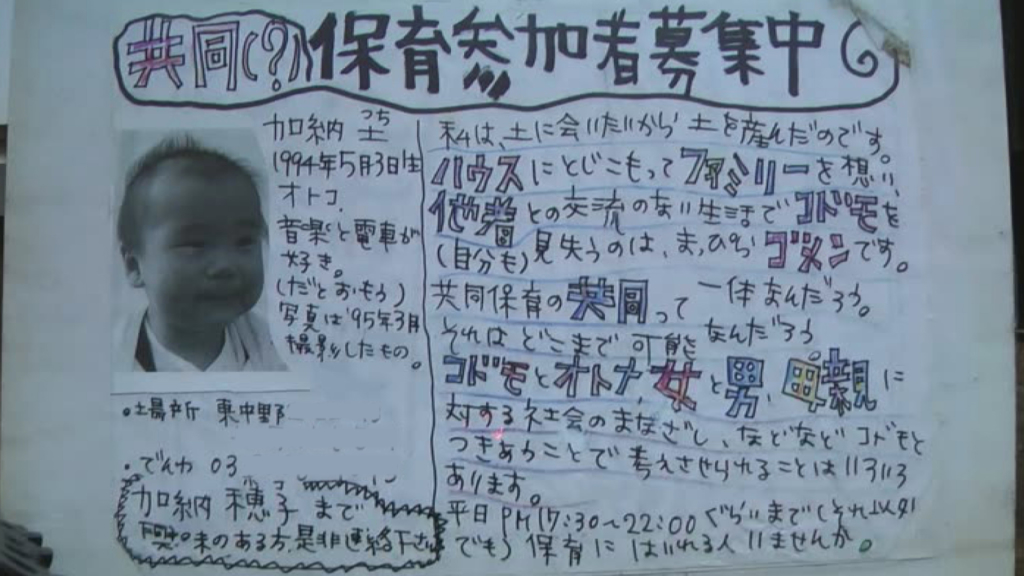

始まりは母が撒いた「共同保育者募集」のビラ

――少し話は変わりますが、そもそも沈没家族という取り組みはどのようなきっかけで始まったんでしょうか

加納:僕がちょうど1歳になるかならないかぐらいのとき、穂子さん(母)が一緒に子供を育ててくれる人を募集するビラを身近なところに配るところからはじまりました。穂子さんは当時22歳のシングルマザー、「自分と子供だけの閉じた環境だと精神的に参ってしまうし、子供にもよくない」と考えていたみたいですね。

最初は、母と2人で住んでいた東中野のアパートで、10人くらいいた保育人が交代でやってきて僕の世話をしてくれていました。そうするうちに母の友人の中にだめ連(※)の人と仲のいい人がいて、次第に彼らも集まってきたんです。

※会社で働かない(働けない)、家族を持たない(持てない)、異性とコミュニケーションしない(できない)という「だめ人間」を自称/他称する若者たちが集まり、「お互い“だめ”をこじらせないように」「“だめ”は“だめなり”に生きていけるように」交流の場を創ろうという目的で結成された団体