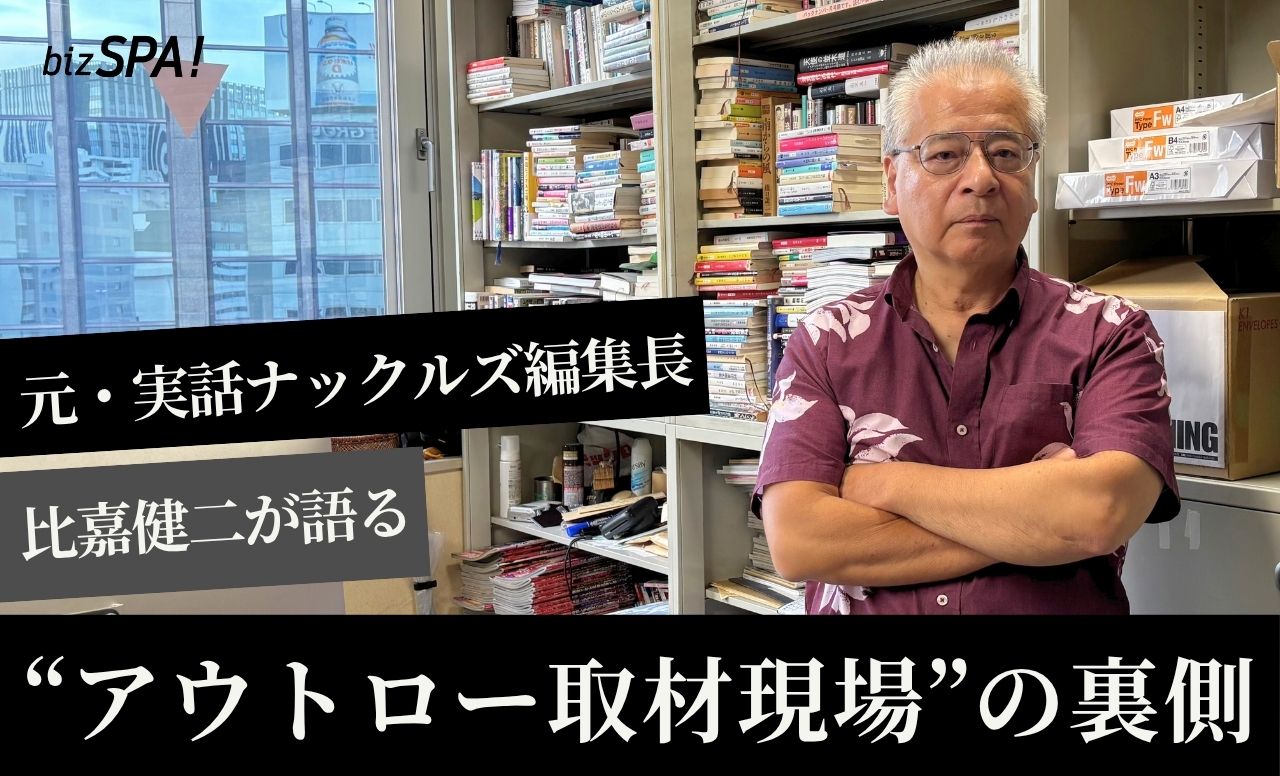

暴走族・サブカル雑誌で一世を風靡した異色の編集者・比嘉健二さん――多数派ではない道を選ぶキャリア戦略【インタビュー】

「人の行く裏に道あり花の山」――人が歩く表通りではない、裏道にこそ美しい花の山があるように、世間一般の人が行かない少数派の道にも美しさや価値があるといった意味を表す格言である。

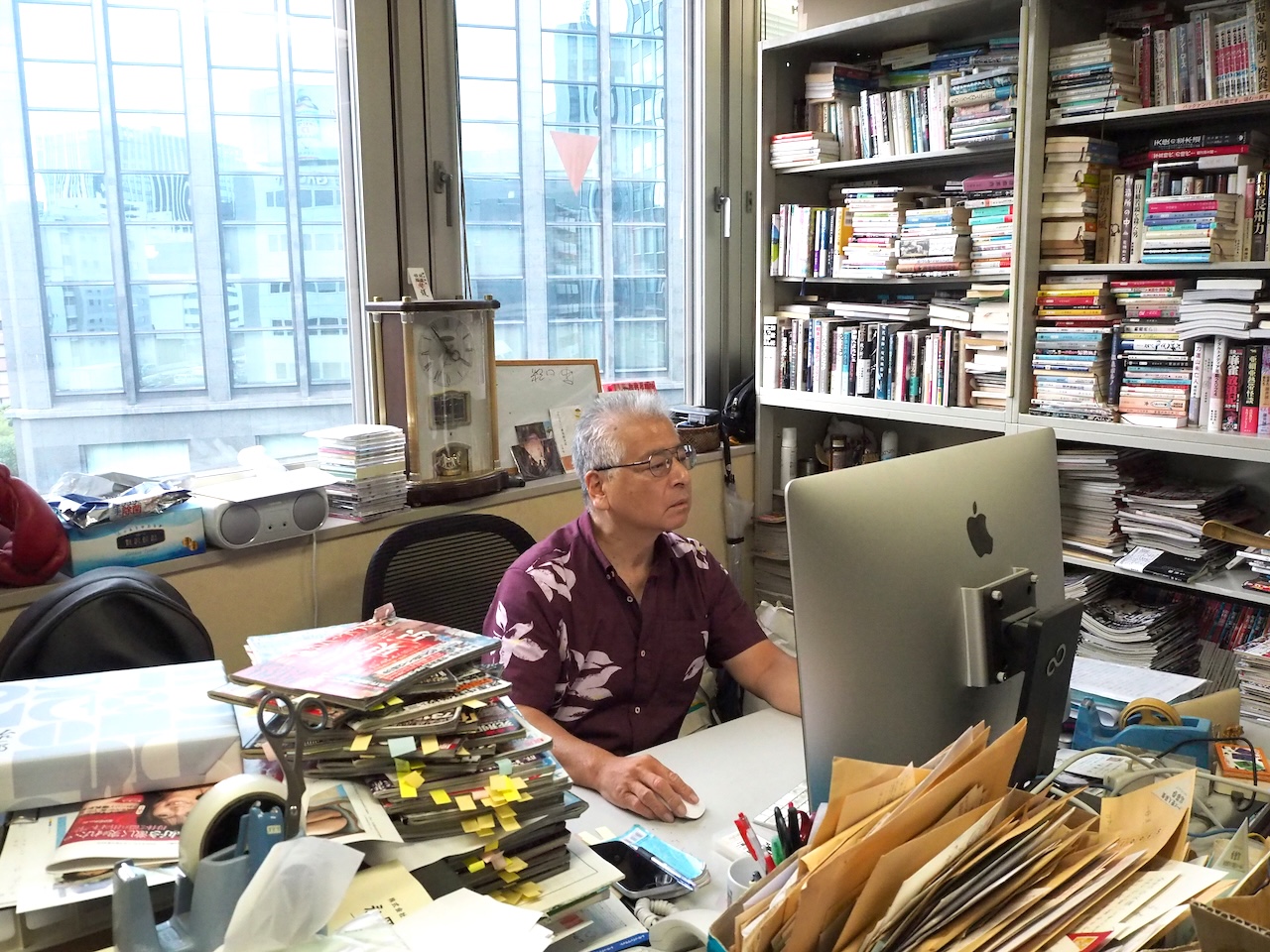

40年以上にわたり、編集者としてグラビア、暴走族、サブカルチャーといったテーマの雑誌を創刊し、数々の大ヒットを飛ばしてきた比嘉健二さん。ミリオン出版の社長を務めた後、自ら編集プロダクションを立ち上げ、今も雑誌を作り続けている。2023年には小学館ノンフィクション大賞を受賞するなど、順風満帆に見えるその歩みには、さまざまなドラマがあった。そんな比嘉さんにインタビューし、多数派ではない道を選ぶキャリア戦略について聞いた。

目次

少年時代から芽生えた編集者への憧れ

比嘉健二さんは東京・足立区の下町で育った。昭和30年代の足立区は工場や畑が広がる一方、不良も多く、決して文化的に恵まれた環境ではなかったという。そんな中、隣家の少年から譲り受けた「少年マガジン」や「少年サンデー」に夢中になる。ページを開けば漫画だけでなく、アマゾンの冒険記や戦闘機の図鑑など知的好奇心を刺激する記事が並んでいた。

「その頃から漠然と“本を作る仕事”に関わりたいと思っていた」と振り返る比嘉さん。出版社に電話して「編集者になるにはどんな大学に行けばいいのか」と尋ねたこともあるという。結果的に大手出版社への道は遠かったが、「ならば自分にしかできないことを」と裏道を模索し続けた。

ミリオン出版でのスタート

1982 年、中堅のミリオン出版に入社し、最初に配属されたのはSM雑誌「S&Mスナイパー」。当時SMは今よりもずっと秘められたフェティシズムだった。

「最初はショックだったけど、すぐに面白くなった。現場は真剣そのもの。縛りの撮影ひとつとっても、どうすれば美しく見えるか皆で必死に考える。そこで小説や写真の知識を学んだ」と語る。

転機となった「ティーンズロード」

SM雑誌では編集長にまでなって、“俺の時代だ”と思った矢先、大型のグラビア雑誌に配置転換になる。そこでアメリカの雑誌「プレイボーイ」を発刊したヒュー・ヘフナーを目指したが、そうはいかなかった。「福娘」や「URECCO」を創刊するものの、なかなかヒットが出ず、もう編集者を辞めようかというところまで追い込まれてしまったのだ。

そんな折に転機となったのが、1989年に創刊した「ティーンズロード」だった。

「暴走族って1970年代が全盛期で、当時も本や写真集がめちゃくちゃ売れていた。エロ本もダメだし、これをやるしかないかなと思いながらも悩んでいたときに、三浦海岸での撮影の帰りに国道134号線を車で走っていたら、渋滞にあって、事故かと思ったら暴走族だったんだ」

バイクや車に乗った暴走族たちが多数集まり、それを見物する大きな人だかりもできていた。

「よく見ると単車の後ろに乗っている女の子がすごく多くて、みんな松田聖子や小泉今日子みたいにかわいいんだよね。それでもう頭の中はレディースの女の子がメインの雑誌を作ろうという思いでいっぱいだった」

企画書を出すとOKが出て、雑誌「ティーンズロード」は創刊された。自信満々だったものの、1号目も2号目もさっぱり売れない。4号まで出して廃刊を覚悟した。

ところが、そこでまた一筋の光明が差す。編集部宛に山ほど届いていたヤンキー少女たちの写真の中に、きらりと光る一枚があった。紫のニッカポッカにサラシを巻いた女の子たちで、埼玉県東松山市の「紫優嬢」というレディースだった。

彼女たちを撮影して表紙にした5号目が完売。その後は社会現象になるほどの売れ行きだった。

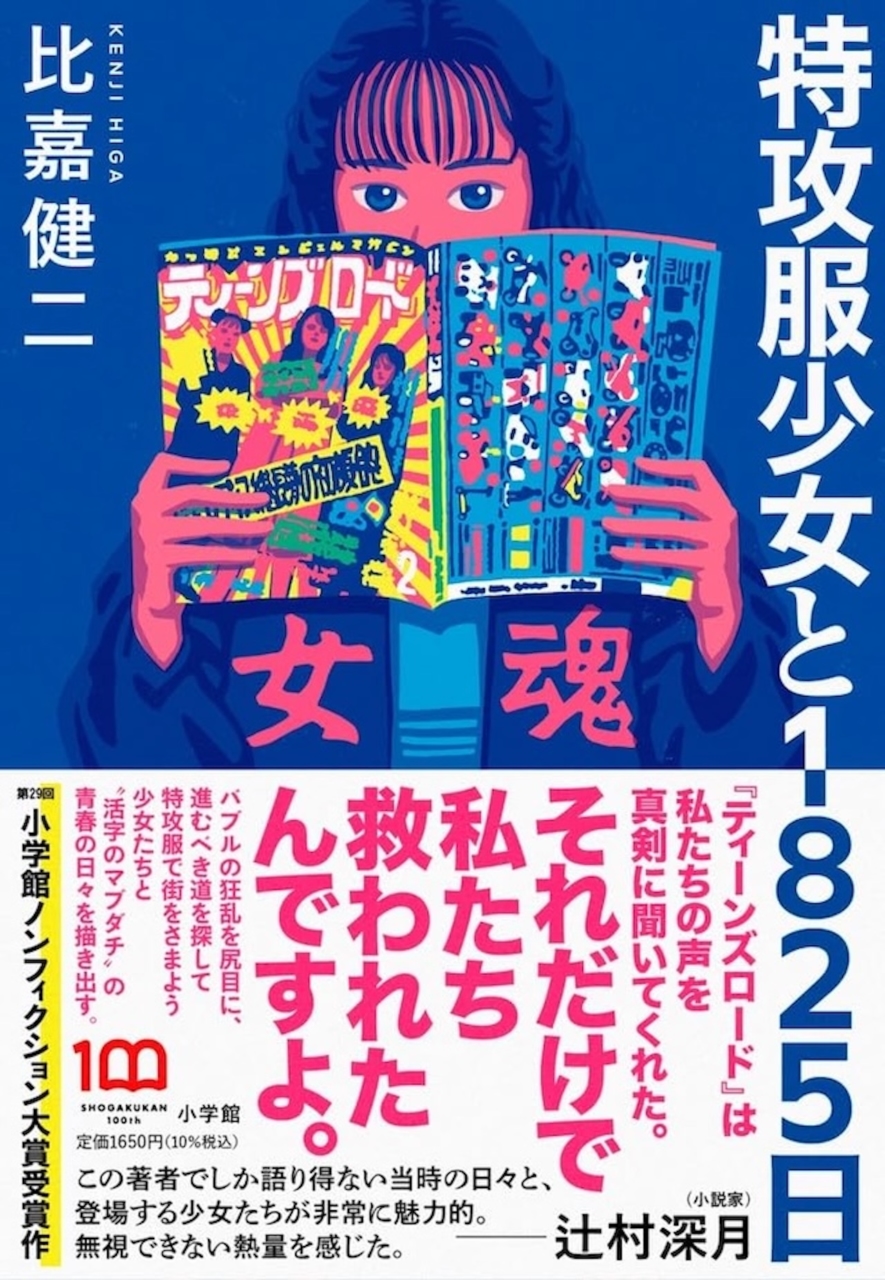

「だから今でも東松山のあの子たちには足を向けて寝れない。そのチームにいた一人が、小学館から出したノンフィクションの主人公、すえこちゃんで、今でもいい付き合いをさせてもらっているんだけど、本当に恩人ですよ」

「置かれた場所で咲く」姿勢

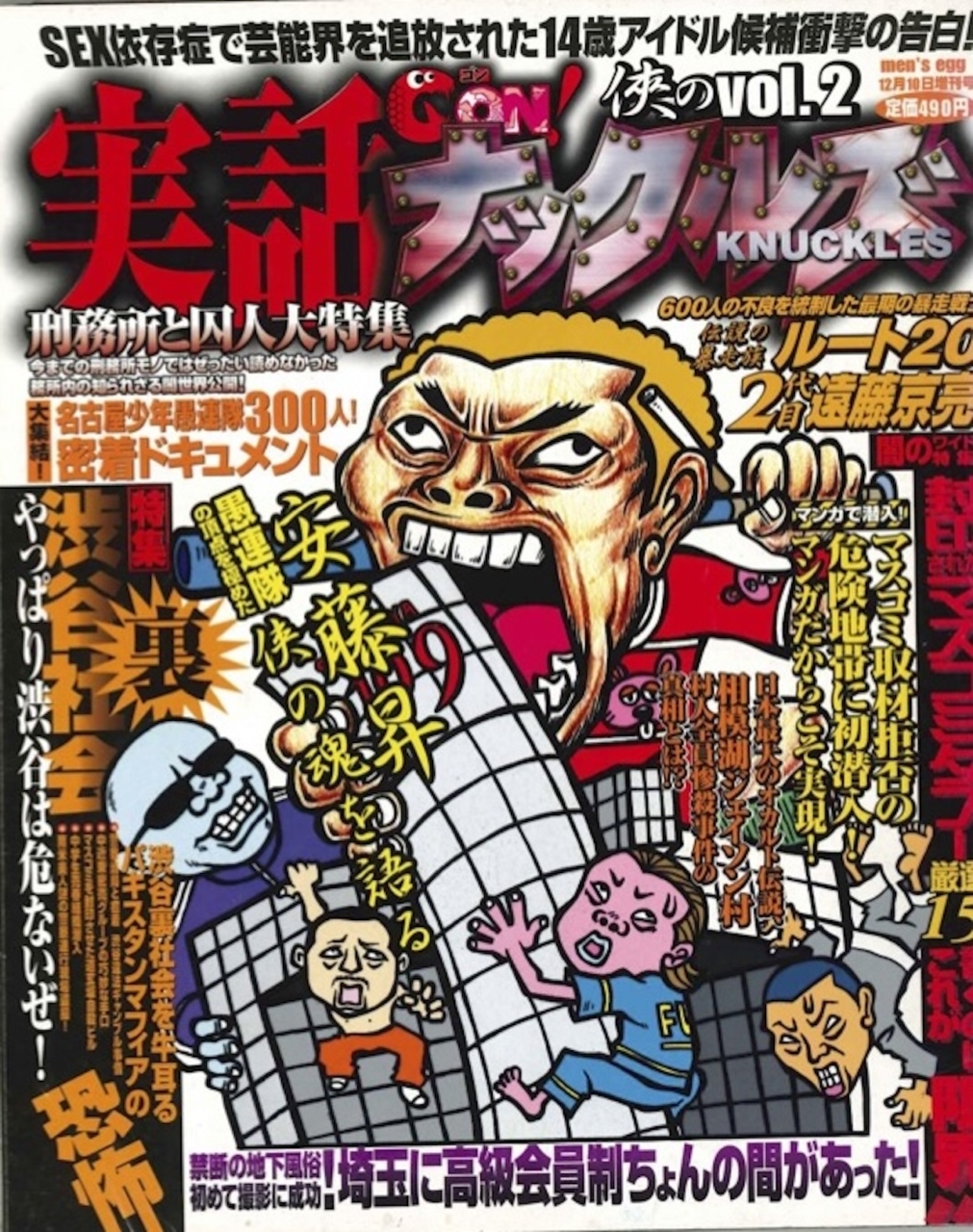

その後も裏社会やサブカルに特化した「GON!(ゴン!)」や「実話ナックルズ」といった雑誌を次々と手がけ、時には社会現象を巻き起こす。しかし、一方で大きな失敗もあった。

旅雑誌「銀太郎」や女性版「GON!」は“大コケ”だったという。「5年間連戦連勝の時期もあったけど、その後は全然当たらなくなった。成功と失敗の繰り返し。でも失敗してもやめなかったから今がある」と語る。

比嘉さんのキャリア哲学を端的に示す言葉がある。

「『置かれた場所で咲きなさい』っていう言葉があるけど、自分は飲食店の皿洗いや業界新聞の配送のバイトも面白がってやった。ミリオン出版で最初のSM雑誌も、暴走族やヤクザの雑誌もそうだけど、トラブルはあっても目の前のやることに真剣で面白がった。これも長く一線でやれた要因かもしれない」

どんな場所でも腐らず面白がる――それが結果的にキャリアを切り拓いた。

ヒットを生んだ「引き算の編集」

編集者としての哲学は「引き算」だという。「ティーンズロード」では暴走族のレディース、「GON!」や「実話ナックルズ」では裏社会や都市伝説と、徹底的に対象を絞り込んだ。

「多くの編集者は売れなくなると足し算をする。芸能も旅行もグルメも入れて、誰にでもウケるものを作ろうとするけど、自分は逆。対象を削ぎ落としてひとつのテーマを尖らせる。だからこそ熱量のある読者をつかめたんだと思う」

これは現代のビジネスにも通じるだろう。あれもこれもと盛り込まず、ターゲットを絞ることが成功のカギになるのだ。

2023年、比嘉さんは「ティーンズロード」時代に出会った不良少女たちとの30年にわたる交流を描いた書籍『特攻服少女と1825日』(小学館)で、小学館ノンフィクション大賞を受賞した。

「最初は一冊にまとめられればいいと思っていたから、まさか賞を取れるとは夢にも思わなかった。でも受賞したことで、ずっと理解してもらえなかった親族にも初めて胸を張れた」と話す。大手出版社の看板が与えた社会的信頼は、比嘉さんにとって大きな誇りとなった。

厳しい世界を生き抜く秘訣とは?

では、キャリアの分岐点で違う道を選ぶ勇気を持つために必要なものは何か? 比嘉さんの答えは意外なほどシンプルだ。

「そんなもんないよ。失敗したって、また次に挑戦すればいい。俺たちの仕事は娯楽だから、失敗しても人が死ぬわけじゃない。人生なんとかなる。やっぱり沖縄出身だから、『なんくるないさ』だね」

その言葉の中に、厳しい世界を生き抜いてきた実感がある。

比嘉さんの編集者人生における、「置かれた場所で咲く」「引き算で磨く」「失敗を恐れない」「人との縁を大事にする」――この4つの姿勢は、どんな仕事にも通じる普遍的な学びではないだろうか。