前澤友作氏の食ブレーンが語る「情報を食べる時代」の“おいしさ”と飲食店経営術

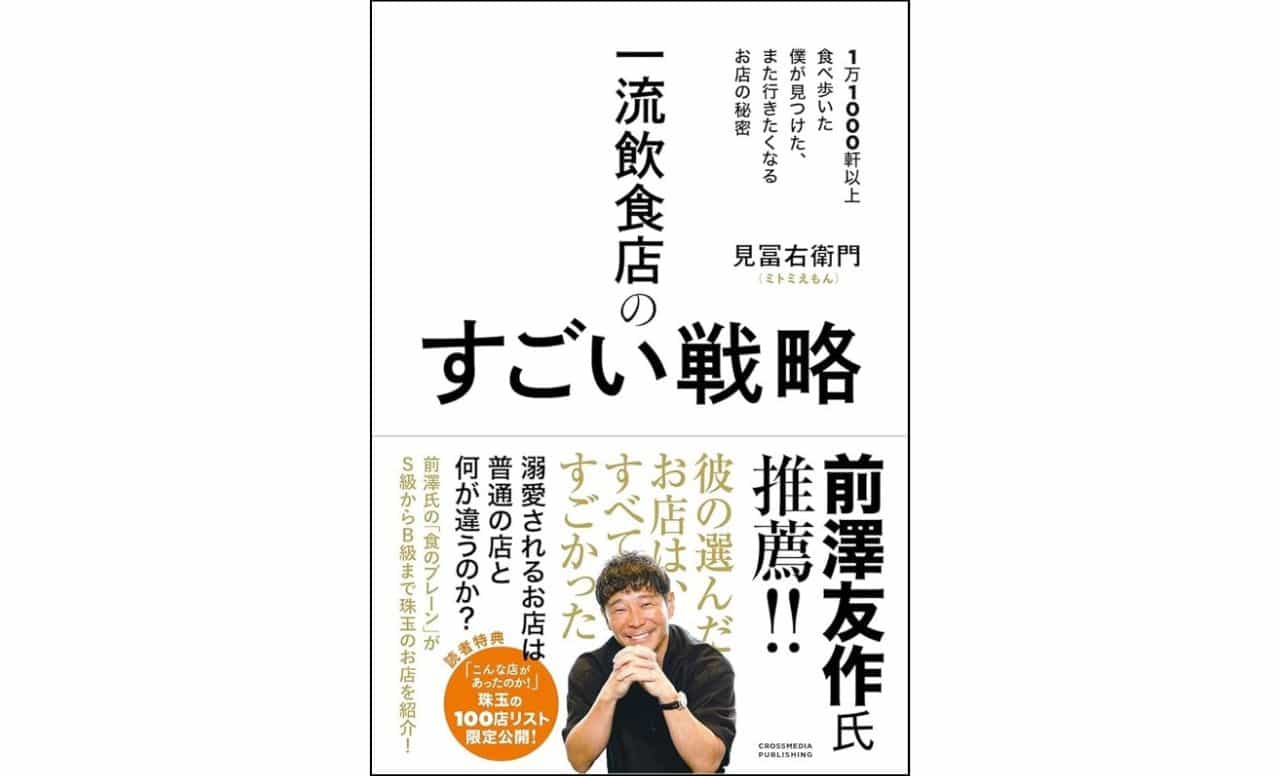

ZOZO創業者でカブ&ピース代表取締役社長、前澤友作氏の“食のブレーン”として数千人の中から選抜され、現在はグルメ活動家や都内6店舗の飲食店を経営する株式会社はらぺこ 代表取締役の見冨右衛門(ミトミえもん)氏。

2018年から約8年間にわたって前澤社長の自宅への有名シェフの招聘、有名レストランへの予約交渉、宇宙旅行時に食べる宇宙缶の開発などに携わってきたほか、元広告代理店で培ったネットワークと情報発信力を武器に、さまざまな飲食関連のビジネスを手がけている。

見冨右衛門氏に、飲食ビジネスを始めたきっかけや、1万1,000件以上もの飲食店を食べ歩いて身につけた「感性」や「審美眼」について語ってもらった。

目次

「接待」と「私利私欲」を掛け算して飲食店開拓をしていた

見冨右衛門氏は新卒で大手広告代理店のアサツー ディ・ケイ(ADK)に入社し、営業職として通信、ゲーム、飲料といったナショナルクライアントを担当していた。

「少し変わっていたのは、クリエイターに対して『ああしたい、こうしたい』という強い希望を伝える“物言う営業”として立ち振る舞っていたことです。働き方としては総合プロデューサーに近くて、クライアント案件の最初から最後まで関わりたいタイプの営業マンでした」(見冨右衛門氏、以下同)

広告代理店の営業といえば、クライアントの要望を受けてプロダクション(制作)の依頼をかけるのが一般的だ。だが、見冨右衛門氏は対応できる部分はほとんど自分で行い、クライアントワークをこなしていたという。

そんななか、小さい頃から食べ歩くことが好きだった見冨右衛門氏は、大学生時代はラーメンやとんかつの食べ歩きに熱中し、自身の食への審美眼を養っていく。そして、広告代理店時代には、ある種の“役得”を生かしてさまざまな食の世界に触れるようになっていく。

「社会人になるとお給料が増えますし、当時の広告代理店は経費を潤沢に使える業界だったので、クライアントとの接待を前提に『自分が食べたい店』を開拓していました。『こんなおいしいお店があるので、今度一緒に行きませんか』とクライアントにお声がけし、自分が食べたいものを食べる。まさに、Win-Winの関係を作り上げていましたね」

接待向けの飲食店をいろいろと食べ歩いていくなかで、「自分の中でおいしいと思った料理店は、シェフと自分の味覚が“近似値”であるのではと思い始めた」と見冨右衛門氏は話す。

つまり、見冨右衛門氏にとって好きな料理を作れる人が「おいしい」と思うものは、同様に「自分がおいしいと思う感覚と等しい」ということである。

そのことに気づいてからは、料理人においしい店を聞いて独自の飲食店情報を蓄積していったそうだ。

「例えば、タクシーの運転手さんと自分の味覚が近いかどうかなんて、正直わからないじゃないですか。でも、自分が行く飲食店のシェフや来ているお客さんから『ここおいしいよ』と勧められたお店は、自分の好みと近いと思えるんです。そういうふうに情報収集していくのが一番確実だと感じていますし、これは今でも実践しています。

特に地方へ行ったときは、口コミサイトよりもお店のスタッフに『営業後に食べに行くお店はどこですか?』と聞くようにしていて。すると、意外な穴場を教えてくれたりするんですよ」

富裕層が求める「本質的なおいしさ」と大衆料理の可能性

このようにおいしい食への造詣を深めていくうちに、見冨右衛門氏は広告代理店の仕事で培ったブランディングやマーケティングのスキルと飲食を絡めたビジネスを考えるようになる。

グルメ活動家から食の起業家へ。そう決意したのは、「自分が本当においしいと思うものを追求すること」が原動力になっている。

「私は『おいしいもののためなら、地方から世界の果てまで、S級からC級まで』というモットーを掲げていて、『もっとこんなものが食べたい』という純粋な”食いしん坊”の気持ちや好奇心が、お店づくりの出発点になっていることが多いんです。本当にたくさんの食と出会ってきたなかで、大衆料理には大きなビジネスチャンスがあると感じています。

普段は1,000円〜2,000円で食べられるハンバーグやナポリタン、オムライスといった洋食を、お客様が1万円を払ってでも『また来たい』と心から喜んでいただけるようにアップデートできるかが大事だと思っています」

格式のあるフレンチも素晴らしいですが、どうしても敷居が高く、気軽に行けないのが難点だ。その一方で、「『ちょっといい洋食を食べに行く』という気軽さと値段に見合った食体験を両立できれば、期待値以上の満足度をお客様に感じてもらえる」と見冨右衛門氏は説明する。

また、同氏が大衆料理に着目したのは、富裕層向けに一流のシェフを派遣するケータリングビジネスを手がけていた頃だった。料理のオーダーを聞く際に、日本料理や中華、フレンチといった高級料理をリクエストすることを想像していたのに対し、意外にも「ハンバーグが食べたい」など、幼い頃から誰もが親しんでいる大衆的な料理を望む声が非常に多かったという。

そこから、大衆料理の可能性を見出したそうだ。

「実際に『ウブ』(見冨右衛門氏がプロデュースするワインバー)へ来てくださるお客様も、『こういうのが食べたかったんだよ』と言ってくれることがよくあります。接待や会食のシーンでは、気を遣ってホテルの高級鉄板焼きなどが当たり前になっているからこそ、本当に心から食べたいと思える“懐かしい味”に惹かれるんだと思います。

ただ、既存の大衆料理屋の空間で接待をするのは現実的に難しい部分もある。でも逆を言えば、誰もが馴染みのある大衆料理に、空間やサービス、素材の力を加えて新しくアップデートしていくチャンスがあるとも言えます。これまで培ってきたブランディングの力を活かし、大衆料理に新たな付加価値をつけて、お客様に心から喜んでいただく。これが私の強みであり、最もやりたいことのひとつなんです」

加えて、型破りや斬新を追い求める料理ジャンルではなく、大衆料理が何十年も変わらない「王道」だからこそ、突き詰める意義があるという。

「私にとって大衆料理は、既存の枠組みから大きく外れずに、少しの新しさや工夫を加えられるというか、自分なりに“遊べる余白”があるのが魅力に感じています。みんなが知っている当たり前の中にあるちょっとした違和感に疑問を持ち、そこから新しさを提案できるほうがいいなと個人的には思っているんです」

味そのものだけではなく「情報を食べる時代」に変化している

現在、見冨右衛門氏は都内に6店舗の飲食店を経営している。そのどれも、料理はもちろんコンセプトや設え、空間などにこだわりを持っており、食体験の追求に注力している。こうしたなかで大事にしている視点が「神は細部に宿る」という意識だ。

「有名なクリエイターの方々と仕事で関わる機会があった際に、特に大きな影響を受けたのは『細部へのこだわり』でした。フォントひとつ、文字の配置のわずか1ミリの差まで真剣に向き合っている姿を見ていると、その積み重ねが最終的に作品の完成度を大きく左右することを学んだのです。そこから、お店のストーリー設計からコンセプト、配膳、盛り付けにいたるまで、1ミリ単位の美意識を貫くことを大切にするようになりました」

何かを創るうえでは、あらゆる要素に対して「なんとなく」ではなく、明確な「なぜ」という答えを用意しておく必要がある。

椅子ひとつ取っても、なぜその素材を選んだかというストーリーがないと、本物の魅力や説得力は生まれない。そういう意味では、企画段階から「なぜこうするのか?」を徹底的に突き詰めることが重要なわけだ。

さらに今は、「情報を食べる時代」だと見冨右衛門氏は言う。味そのものだけではなく、「創業何年の老舗なのか」「シェフがどんな想いで作っているのか」といった背景も含めて、人はおいしさを感じているという。時代とともに、「おいしい」という言葉の基準や考え方が変わってきているからこそ、情報設計やブランディングが体験全体の価値に影響すると言えるだろう。

「もちろん、舌で感じる純粋な味覚としてのおいしさは重要です。でも、それだけではなく、シェフの生き様やその土地で採れた食材だけを使った地産地消の背景なども合わせて、お客様は同時に楽しんでいるというのを理解することが大事になります。この『情報』をいかに魅力的に設計できるかが、体験としてのおいしさ、ひいては舌で感じる味と情報を含めたひっくるめた総合的なおいしさにつながると考えています」

他方で、チェーン店のような飲食店では、その地域ならではのストーリーを伝えるのは非常にハードルが高いのも事実だ。どちらかと言うと、セントラルキッチンによる調理の効率化でオペレーションを簡略化し、コストを抑えることで、手頃な価格で商品を提供できるのが強みだと言えるわけである。

「例えば、通常1,000円の料理が500円で食べられるというのは、間違いなくひとつの価値です。大切なのは、チェーン店の良し悪しではなく、お客様が何らかの価値を感じて、その価値が『人の言葉に乗って広がる』ことです。要は、人に話したくなる体験かどうかが肝になるわけですね。

このような『人に話したくなる仕掛け』を料理人が自ら発信することが求められていて、一流店や有名店は、すでにその重要性に気づき始めています。今はそうした価値を、SNSなどを通して発信することも容易になっているので、料理人がのおいしさの背景にある『情報』を戦略的に発信する時代なのではないでしょうか」

飲食に関わるすべての人々がハッピーになることを目指したい

しかし、飲食店経営に困難がつきまとうのは想像に難くないだろう。見冨右衛門氏も、飲食業界に根強く残る労働環境の常識や人材育成の部分で苦労したと吐露する。

そこで、最初に掲げたのが「ブラックな要素を徹底的に排除する」ことだった。だが、これだけでは根本的な問題解決には至らないと見冨右衛門氏は語る。

「長時間労働が常態化するのは、売上が立たない構造になっているからです。飲食店のビジネスモデルでは『席数×単価』が一般的ですが、利益を上げるには席数を増やせばいい一方で、稼働時間も増えてしまいます。そうではなく、限られた席数でもお店の価値を高められる新しいマネタイズモデルを作ることが大事になります。

お店で作ったスペシャリティをオンライン通販で販売すれば、ブランドが独り歩きして収益を生み出すことができますし、お客様から事前に一定のお金を負担いただく会員制ビジネスも選択肢になります。まだ道半ばですが、単純な回転数や席数に頼らないマネタイズの方法を模索している段階ですね」

今後の展望は「飲食店を経営することだけでなく、飲食に関わるすべての人々がハッピーになることを目指したい」と意気込む見冨右衛門氏。グループで提供するお茶はすべて自社で製造し、焼鳥店で出す鶏は生産パートナーと組んで事業を展開するなど、品質を上げつつ仕入れ価格を下げる努力を行っている。さらに将来的には料理学校を設立する野望も抱いているとか。

「単に調理の技術を教えるだけでなく、マーケティングやブランディングの視点も学べるような学校を作りたいと考えています。日本の飲食業界の環境を良くしたいという思いが強くて、卒業生たちと組んで無限に店舗も増やしていきたいですね。最終的には日本に90万店舗ある飲食店のうち、1店舗でも多く労働環境や待遇が改善され、おいしいものを作ってくれて、それを食べたお客様が喜ぶ。そんな未来を創り出すことが私の目標です」

<取材・文・撮影/古田島大介>