『こち亀』両津勘吉のビジネスセンスは現実でも通用するか

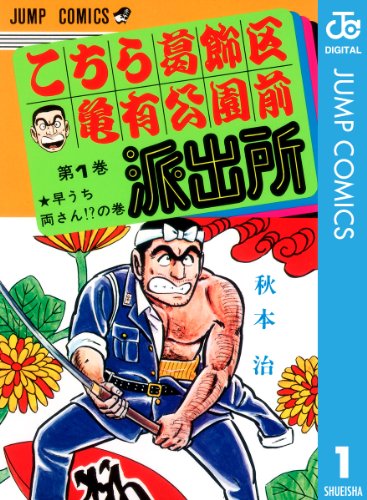

『週刊少年ジャンプ』において1976年から2016年まで連載され、「最も発行巻数が多い単一漫画シリーズ」としてギネス世界記録にも認定されている『こちら葛飾区亀有公園前派出所』。通称、「こち亀」。

下町生まれのハチャメチャな警察官である主人公の両津勘吉と、その同僚、上司とのやり取りを綴ったギャグ漫画であり、フジテレビ系でレギュラー放送(1996~2004年)されたアニメ番組で覚えている人も多い。今年9月に発売された『『こち亀』社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)は、そんな唯一無二の現代「物語絵巻」を真っ向から論評した一冊だ。

同作が映し出してきた40年間の日本について著者の稲田豊史氏に話を聞いた(※以下、△年△号=『週刊少年ジャンプ』掲載号、△巻=ジャンプ・コミックス収録巻として表記)。

「こち亀」社会論を書くに至った経緯

そもそも本書を執筆した稲田氏は、小学校高学年から中学生くらいまで『少年ジャンプ』の連載を読み、高校入学前に既刊62巻まで『こち亀』をまとめ買いしていたという。以降、「大学生くらいまでは単行本で追いかけていたが、就職する頃にはすっかり熱が冷めてしまっていた」と語る。いったいなぜか――。

「パソコンや携帯電話の最新事情についてただ語るだけの回が増え、下町礼賛の風合いが濃くなり、新規キャラの粗製乱造が相次いで、初期の切れ味がなくなっていた(と感じた)からです。110巻で磯鷲早矢が、118巻で擬宝珠纏が登場して以降は、両津と女性キャラとの安易なイチャコラやいじりが増加。そこにきて、非モテな反社会的ヒーローだった両津が大幅にキャラ変し、擬宝珠家の疑似父親として振る舞い始めてしまったため、さらに心が離れていきました」

実際、女性キャラが乱立した頃から気持ちが離れていった人も多いのかもしれない。しかし、2016年に連載が終了してから、稲田氏の『こち亀』に対する評価は一変する。

「『こち亀』は無批判に時代・世相を完璧に映す鏡であり、昭和と平成の“浮世絵”である。そう気づいたのです。漫画としておもしろいかどうかとは無関係の史料的価値が無尽蔵にある、と。その後、ある飲みの席で同席した編集者に、『こち亀』の連載を追えば、1970年代末から2010年代までの日本社会の大衆文化・世情・経済を全部キャッチアップできると話し、本として成立する可能性を見出しました」

両津勘吉が表す「男っぽさ」の正体

稲田氏は、執筆にあたって全200巻を読み返し、両津勘吉という人物を「大衆を映し出す鏡である」と再定義する。

「大衆とは字義通り、エスタブリッシュメント(特権階級・支配階級)ではない民衆、一般庶民を指しますが、多数意見に流されやすい、同調圧力に屈しやすい“衆愚”の意味も含みます。彼らは決して、常に道徳的で善良な市民ではありません。ワイドショーや週刊誌のゴシップ記事が大好物で、ポピュリズム(大衆に迎合して人気を得ようとする政治的態度)になびき、しかもそのことに無自覚、かつ残酷な存在です。

「無自覚、かつ残酷」とはどういうことか、稲田氏は次のように一例を挙げてくれた。

「連載当時の趨勢(すうせい)と言えばそれまでですが、一時期の『こち亀』の男性同性愛者嫌悪は露骨で凄まじく、女性蔑視やセクハラも、現在のポリコレ基準では完全にアウトな度合いで描かれていました。これは要するに、当時の(男性の)大衆が“平均的に”抱いていたLGBTQに対する気分や、女性に対する扱いをダイレクトに反映していたことを意味します」

ほかにも作中で再三、「郊外マイホームを持つのはカッコ悪い」「男なのに女っぽいのはカッコ悪い」「リア充な坊っちゃん嬢ちゃんは無条件に敵認定」という主張がなされていたが、そういったオピニオンは、描かれた当時の「大衆」の多数意見だったと稲田氏は見る。