中学生が介護の未来を変える!?「ケア×社会課題」の新発想が生むイノベーションとは?

介護・医療・保育といった「ケアの現場」は、人手不足や高齢化などの課題が山積している。一方で、ヤングケアラーの問題や仕事とケアの両立といったテーマは、学校教育で議論される機会が少なかった。

こうした現状を変えようと、介護業界のリーディングカンパニー・ニチイ学館が立ち上げたのが、社会プロジェクト「MY CARE ACTION(マイケアアクション)」だ。その教育支援活動の一環として、同社がTBWA HAKUHODOの探究型学習メソッド「かけテク」とコラボレーションした「かけテク for CARE」が2025年10月22日、東京都中野区の新渡戸文化中学校で実施された。本記事では、このプロジェクトの概要を紹介する。

目次

「ケア」を“自分ごと化”する次世代教育の試み

「MY CARE ACTION」は、すべての人がケアに向き合う社会を目指すプロジェクト。就労支援・職場研修・教育の3本柱で展開し、ヤングケアラーの就労機会づくりから職場でのケア理解促進まで、多面的なアプローチをとっている。

その一環として行われた「かけテク for CARE」では、中学1〜3年生の約150名が参加。授業を通じて「ケア」を自分たちの生活と結びつけ、社会課題を発見し、解決アイデアを生み出す体験を重ねた。

ニチイ学館人材開発事業本部ダイレクターの松本裕美子氏は、同プロジェクトについて次のように語る。

「私たちは介護や医療、保育の事業をしていますが、これまで着手できていなかったヤングケアラーのことも考えていきたいとプロジェクトをスタートしました。 “ケア”を特別なものではなく、誰もが関わる身近なテーマとして伝え、若い世代がケアを考えるきっかけになることを目指しています」

「2つの社会課題を掛け合わせる」ことで生まれる発想

授業の設計を担ったのは、TBWA HAKUHODOが教育向けに開発した探究型プログラム「かけテク」だ。

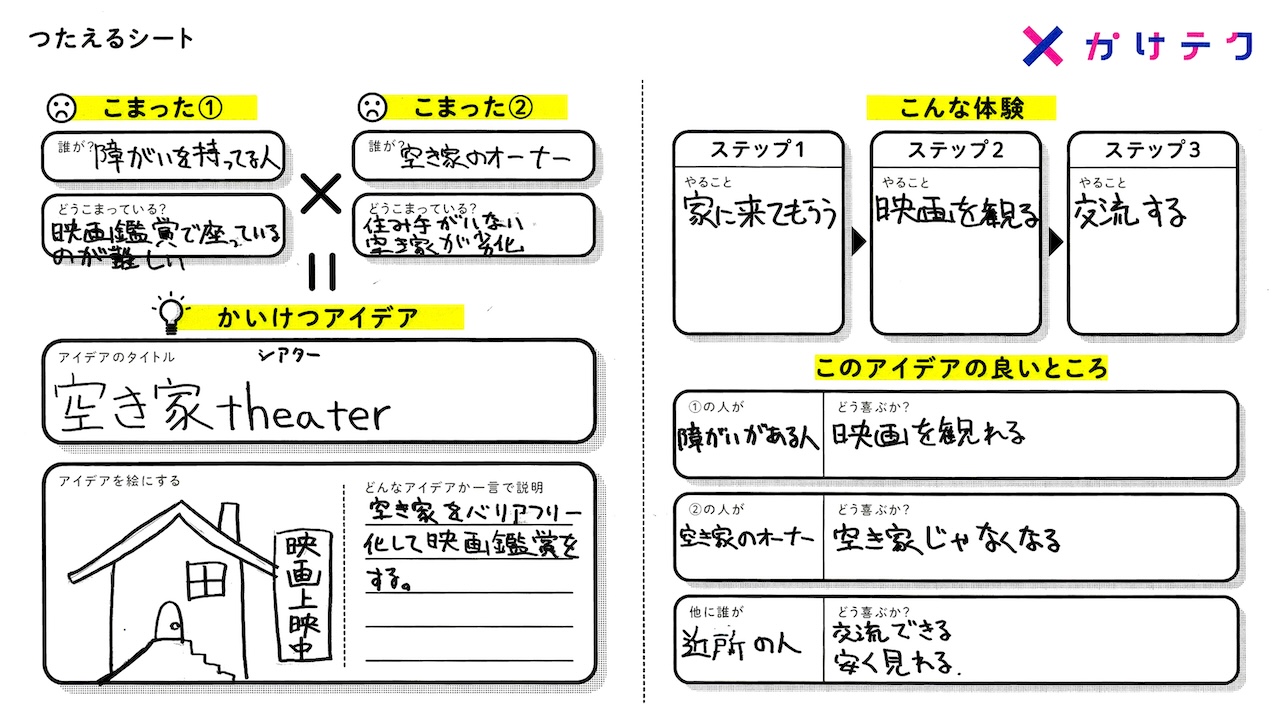

「かけテク」とは、“2つの社会課題を掛け合わせて解決策を生み出す”という発想法。今回の授業では「ケア」と「地域・社会課題」を組み合わせることで、社会に新しいイノベーションを起こす種を探る内容となった。

第2限で「アイデアとは何か?」をテーマにしたイントロダクションが行われ、身近な困りごとを観察して解決策を考えることを学んだ。

続く第3限では、「高齢者」「障がい者」「ケアラー」「ヤングケアラー」「ケアワーカー」の5つの視点から、ケアにまつわる困りごとを抽出。さらに教育・環境・まちづくりといった地域課題と組み合わせて、ディスカッションを重ねた。

中学生が生み出した“ケアイノベーション”の種

第4限では、掛け合わせによって多彩なアイデアが誕生した。

例えば、「障がいを持つ人が長時間座って映画を観にくい」という課題と、「空き家が増え活用されていない」という地域課題を組み合わせた「空き家シアター」構想。空き家をバリアフリー化し、誰もが快適に映画を楽しめる地域型シアターとして再生するというアイデアだ。

また、「災害時に避難できるか不安な高齢者」と「日本語がわからず避難に困る訪日客」の課題を掛け合わせた「災害コミュニケーション制度」という発想も生まれた。体力のある旅行者と外国語が話せる高齢者が助け合う仕組みを提案するなど、発想の自由さと社会性を両立したアイデアが続出した。

ヤングケアラー支援の現場から学ぶリアル

授業に先立って生徒たちに特別講義を行った、ヤングケアラー協会理事の高垣内文也氏によると、日本では「ヤングケアラー」とは、家族の世話や介護を日常的に担う子ども・若者のことで30代までが含まれるという。また、介護の対象者は障がい者や高齢者、病気の患者などで、世帯の数だけ異なる問題も存在しているとのことだ。

特に、厚生労働省の調査では小中高生の5〜7%が該当するともいわれる子ども世代のヤングケアラーは、その多くが自分がケアをしているという自覚がなく、支援の手が届きにくい問題がある。

高垣内氏は、若者世代の就職や学習機会がケアの負担によって制約される現実があり、今回のプロジェクトによって、認知啓発につながることを期待しているという。生徒たちが授業をきっかけにヤングケアラーについて知ることで、自分や友人の経験と重ねて考え、「もしかして自分もヤングケアラーだったかもしれない」「友人がヤングケアラーかもしれない」と気づくこともあるだろう。

教科書の外で社会とつながる学びを

今回の授業を受け入れた新渡戸文化中学校・高等学校の統括主任、酒井雄大教諭は次のように述べた。

「本校は『ハピネスクリエイター(幸せを生み出す人)』の育成を目指しており、社会の誰かのために自分が何をできるのか考えることを大事にしています。今回のかけテクの授業は、まさにケアというひとつの社会課題を軸にして、どのように社会に貢献できるのかを学ぶ、とてもいい機会だと思います」

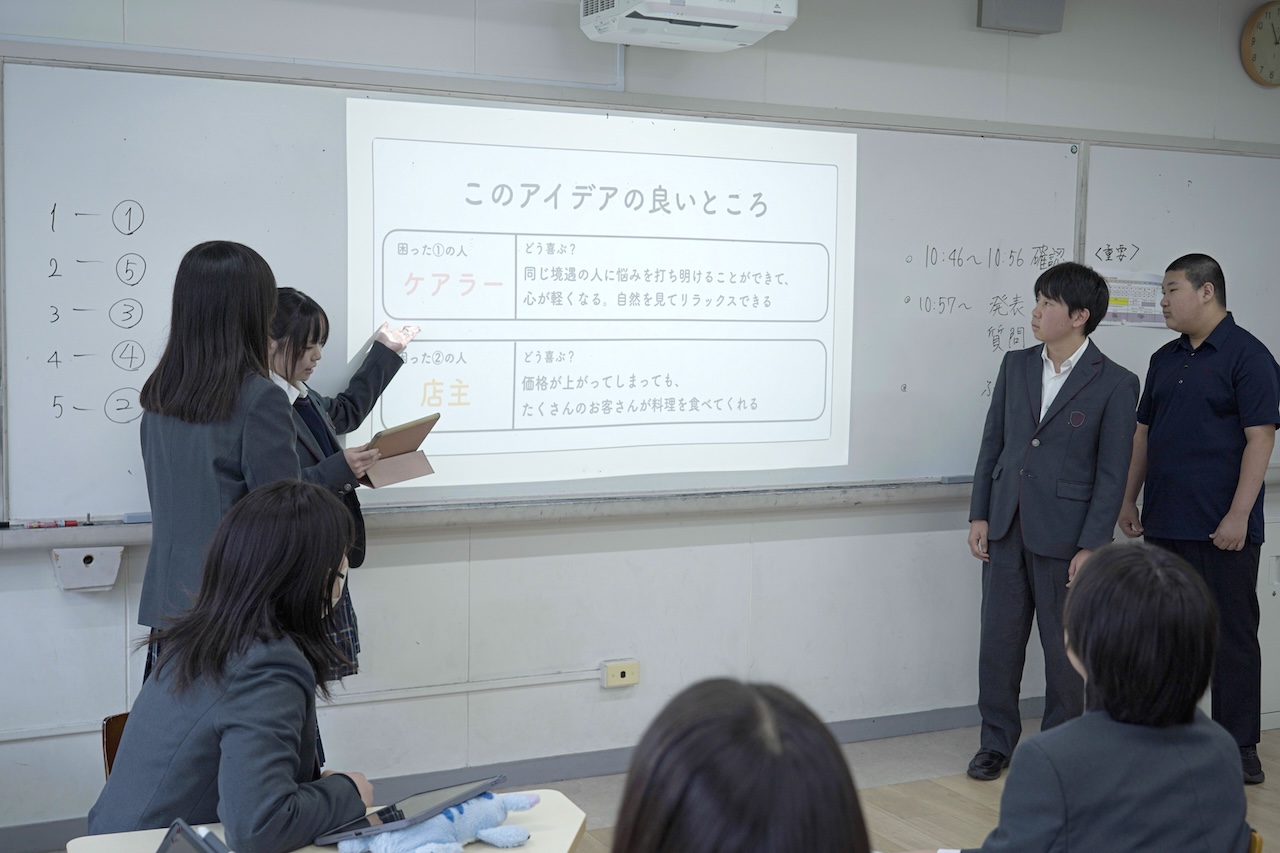

10月25日には地域住民や保護者を招いた公開授業として、発想したアイデアのプレゼンテーションが行われた。今後、有志チームによるアイデアの社会実装も検討されており、ニチイグループの介護施設などで試験的な導入される可能性もある。

企業と教育の共創が未来の人材育成を変える

介護の人材不足は、日本社会全体の課題だ。しかし“ケア”を単なる労働問題としてではなく、「創造と共助のテーマ」としてとらえ直すことで、新しい価値が生まれる。

今回の「かけテク for CARE」は、まさにその実践の場となった。

企業が教育の現場に入り、リアルな社会課題を題材に探究学習を行う。この取り組みは、単なるCSRの枠を超え、次世代の“共感的リーダー”を育てる実験場といえるだろう。介護・ケアというテーマから、いま新たなイノベーションの種が生まれつつあるようだ。