ポテトフライは1980年!人気の駄菓子はいつ生まれた?

子どもの頃から愛され続ける駄菓子。駄菓子屋は減っているものの、最近はスーパーマーケットやコンビニにも駄菓子コーナーがあり、気軽に手に取れるものも多い。そんな駄菓子だが、実は驚くほど長い歴史を持つものや、意外に新しいものが混在している。そこで、人気駄菓子の誕生年を古い順に並べてみた。よく見かけるあの駄菓子は、いつ生まれたのだろうか?

目次

- 1 スーパーや駄菓子屋を巡って17種類の駄菓子を購入

- 2 昭和から平成まで!あのお菓子はいつ生まれた?

- 2.1 【1951年(昭和26年)】ココアシガレット(オリオン)

- 2.2 【1959年(昭和34年)】マーブルガム(丸川製菓)

- 2.3 【1962年(昭和37年)】フィリックスガム(丸川製菓)

- 2.4 【1964年(昭和39年)】チョコバット(三立製菓)

- 2.5 【1969年(昭和44年)】おにぎりせんべい(マスヤ)

- 2.6 【1976年(昭和51年)】餅太郎(菓道)

- 2.7 【1977年(昭和52年)】カットよっちゃん(よっちゃん食品工業)

- 2.8 【1979年(昭和54年)】どんどん焼(菓道)

- 2.9 【1979年(昭和54年)】さくらんぼ餅(共親製菓)

- 2.10 【1980年(昭和55年)】ポテトフライ(東豊製菓)

- 2.11 【1981年(昭和56年)】キャベツ太郎(菓道)

- 2.12 【1982年(昭和57年)】蒲焼さん太郎(菓道)

- 2.13 【1982年(昭和57年)】もろこし輪太郎(菓道)

- 2.14 【1986年(昭和61年)】甘いか太郎(菓道)

- 2.15 【1990年(平成2年)】タラタラしてんじゃね〜よ(よっちゃん食品工業)

- 2.16 【1998年(平成10年)】こんにゃくゼリー(共親製菓)

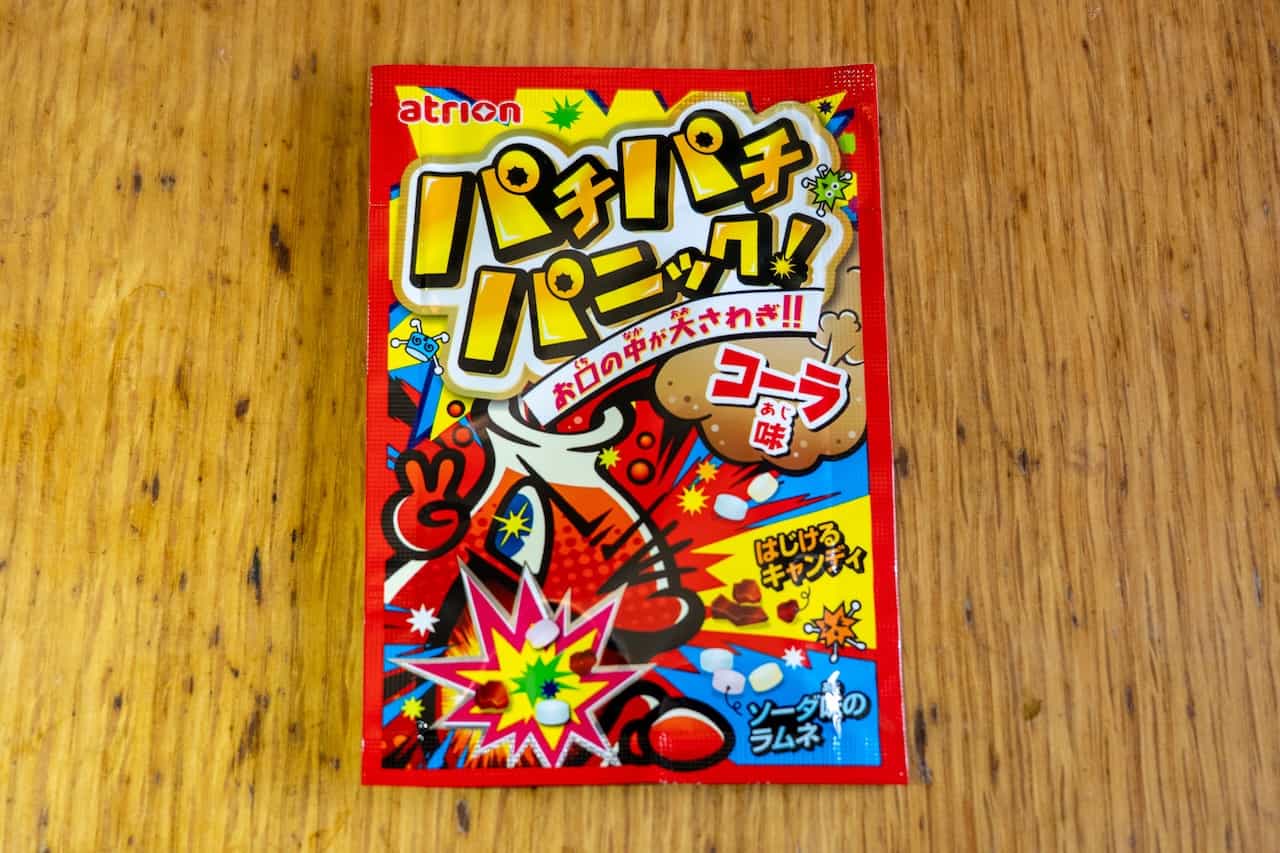

- 2.17 【1998年(平成10年)】パチパチパニック(アトリオン製菓)

スーパーや駄菓子屋を巡って17種類の駄菓子を購入

昭和レトロブームも相まって注目を浴びることもある駄菓子。しかし、駄菓子だけを売っているいわゆる「駄菓子屋」自体は少なくなっている。まずはGoogleマップを使って近所の駄菓子屋を探すところから始めた。

スーパーやコンビニ、昔ながらの駄菓子屋を回って購入した商品は以下の17種類。

・パチパチパニック

・キャベツ太郎

・蒲焼さん太郎

・さくらんぼ餅

・こんにゃくゼリー

・もろこし輪太郎

・どんどん焼

・餅太郎

・ポテトフライ

・甘いか太郎

・たらたらしてんじゃねーよ

・カットよっちゃん

・ココアシガレット

・マーブルガム

・フィリックスガム

・チョコバット

・おにぎりせんべい

これらの駄菓子について公式HPや書籍で調べてみた。販売が開始された順に紹介する。

昭和から平成まで!あのお菓子はいつ生まれた?

【1951年(昭和26年)】ココアシガレット(オリオン)

タバコの形を模したココア風味のシガレット形キャンディ。ハッカの香りとココアの風味が特徴で、大人の嗜好品を模倣したユニークな駄菓子。

【1959年(昭和34年)】マーブルガム(丸川製菓)

フルーツ風味の硬い殻で包んだ丸いフーセンガム。一時期は途絶えた「あたり」は1990年に復活した。

【1962年(昭和37年)】フィリックスガム(丸川製菓)

一口サイズのいちご味。あたりが出るともう1個もらえる。ちなみに製造元の丸川製菓は75年以上ガム一筋で製造を続ける老舗企業でもある。

【1964年(昭和39年)】チョコバット(三立製菓)

サクサク軽いパン生地の食感と、ほのかなチョコの甘さが魅力的。「エース=1枚」「ストライク=3枚」で、オリジナルノートなどが当たる。

【1969年(昭和44年)】おにぎりせんべい(マスヤ)

発売当時、三角形のせんべいは珍しくパッケージもおにぎりの形だったそう。現行のパッケージは1990年代から。

【1976年(昭和51年)】餅太郎(菓道)

うす塩味の揚げあられとピーナッツ1〜2粒入り。軽い食感とちょうどいい塩味が評判。

【1977年(昭和52年)】カットよっちゃん(よっちゃん食品工業)

酢漬けの魚肉シートにカットされたイカを混ぜ、三杯酢で酸味を効かせた味わいが特徴。ちなみに「よっちゃん」は創業者の幼少期のあだ名からきているそう。

【1979年(昭和54年)】どんどん焼(菓道)

餅太郎に続きリリースされた商品。ソースの香りとサクッとした食感が特徴で、持ち帰り用のもんじゃ焼きが名前の由来とされる。

【1979年(昭和54年)】さくらんぼ餅(共親製菓)

ほんのりさくらんぼ風味の甘さで、ピンク色と白い粉が印象的。爪楊枝付きで1粒ずつ大切に食べるスタイル。

【1980年(昭和55年)】ポテトフライ(東豊製菓)

フライドポテト風のチップスが4枚1パックに入っており、軽くてパリパリとした食感。大人になった層が酒のつまみとしても購入し、幅広い世代に愛されている。

【1981年(昭和56年)】キャベツ太郎(菓道)

見た目が芽キャベツに似ている、あるいはソースをかけたキャベツを連想させることから「キャベツ太郎」と名付けられたといわれている。

【1982年(昭和57年)】蒲焼さん太郎(菓道)

魚肉のすり身をシート状にした駄菓子に、うなぎの蒲焼風味のタレを付けたパリパリ感が特徴。うなぎを気軽に味わえるコンセプトで開発された。

【1982年(昭和57年)】もろこし輪太郎(菓道)

軽い食感が特徴の輪形コーンスナック。香ばしいコーンフレーバーに、チキン風味とガーリックが程よく効いた味わいです。サクッと軽く、おつまみや間食にもぴったりの駄菓子。

【1986年(昭和61年)】甘いか太郎(菓道)

キムチ味とめんたい風味の2種類。魚肉のすり身をシート状にした珍味系駄菓子。パッケージには「お父さんにもすすめてみてくださいネ。」「これはからしのタネなんだヨ。」といった昭和チックな語尾の文言が記載されている。

【1990年(平成2年)】タラタラしてんじゃね〜よ(よっちゃん食品工業)

よっちゃん食品工業が製造する珍味系駄菓子。ピリ辛風味の魚肉シート系で、食感と味わいがクセになると評判。おつまみ寄りの商品で、子どもだけでなく大人にも人気のロングセラー。

【1998年(平成10年)】こんにゃくゼリー(共親製菓)

昔懐かしい細長いスティックゼリー菓子。冷やすのも凍らせるのもおすすめされており、夏場には冷蔵・冷凍して楽しむスタイルも。

【1998年(平成10年)】パチパチパニック(アトリオン製菓)

口の中で弾ける食感が特徴のキャンディ。前身は1998年に発売された「しゅわしゅわパンチ」。2006年「パチパチパニック」に改称。2024年には「8月8日・パチパチパニックの日」の記念日を制定。

25年以上ぶりにマーブルガムを噛んでみた。味と食感は子どもの頃のままだった。あっという間に甘味はなくなり、風船もうまく膨らませられなかった。大人になったことを実感する一方で、いつでも子ども心を取り戻せるのが駄菓子の魅力かもしれないとも思う。

駄菓子の歴史を辿ってみると、時代を超えて愛され続ける理由が見えてくる。シンプルな味わいと手頃な価格、そして変わらぬ楽しさが、世代を問わず多くの人々に愛される秘訣なのだろう。

[参考]

『日本お菓子クロニクル』辰巳出版株式会社(2023年)