飲み水から体に入る“見えない汚染”の恐怖!専門家が教えるPFASの正体とは?

「PFAS(ピーファス)」という単語が、ニュースで聞かれるようになったのは2022年頃からだ。在日米軍基地周辺での検出や、水道水からの高濃度検出が報道されたことで、より関心が高まった。PFASとはどういうものなのか。どんな危険性を持っているものなのか。またどういう対応をしていけばいいのか。2003年からPFASに関する研究を開始した京都大学の田中周平准教授と、PFASを99.9%除去する浄水カートリッジを開発した富士山GXホールディングス株式会社の鳥飼亮太部長に話を聞いた。

PFASは撥水機能を付加するための科学物質

――まずPFASとは何なのか、簡単に説明していただけますか?

田中 人工的に作られた、水をはじく機能が非常に強い化学物質です。自分が小さかった頃は、スキーに行ってちょっとでも転んだりしたら、スキーウェアを着ていてお尻とかが濡れていたじゃないですか。でも今は、ちょっとでは濡れないようになっています。

――撥水機能が上がっていますよね。

田中 ウォータープルーフといわれている化粧品の多くにも入っています。疎水性があり、親水性もあるため界面活性剤として使われてきた物質です。危険性がないと思われていたのに、もしかしたらあるかもしれないといわれ始めたのが2002年のこと。それからいろいろな研究者によって、やはり人体には良くないのではないかといわれるようになりました。

鳥飼 PFASの何がややこしいかというと、多くの物質は水に溶けにくく、溶けなければ摂取するリスクも少なくなりますが、PFASは水に溶けてしまうという点です。

――それで水道水からも検出されるのですね。特にここ数年で注目されていますが、以前からあったと考えておいたほうがいいのでしょうか?

田中 その通りです。この物質が危険性を孕んでいるのは、水源の水が汚染されてしまうと、そのまま水道水に同じ程度の濃度のものが流れていくということなんです。

鳥飼 20年以上前はPFASがどういうものかわかっていませんでした。近年になってから、PFASの数値が見える化されたということだと思います。

発がん性は不明だが、遺伝子損傷のリスクがある

――PFASは健康に対してどのようなリスクが考えられているのですか?

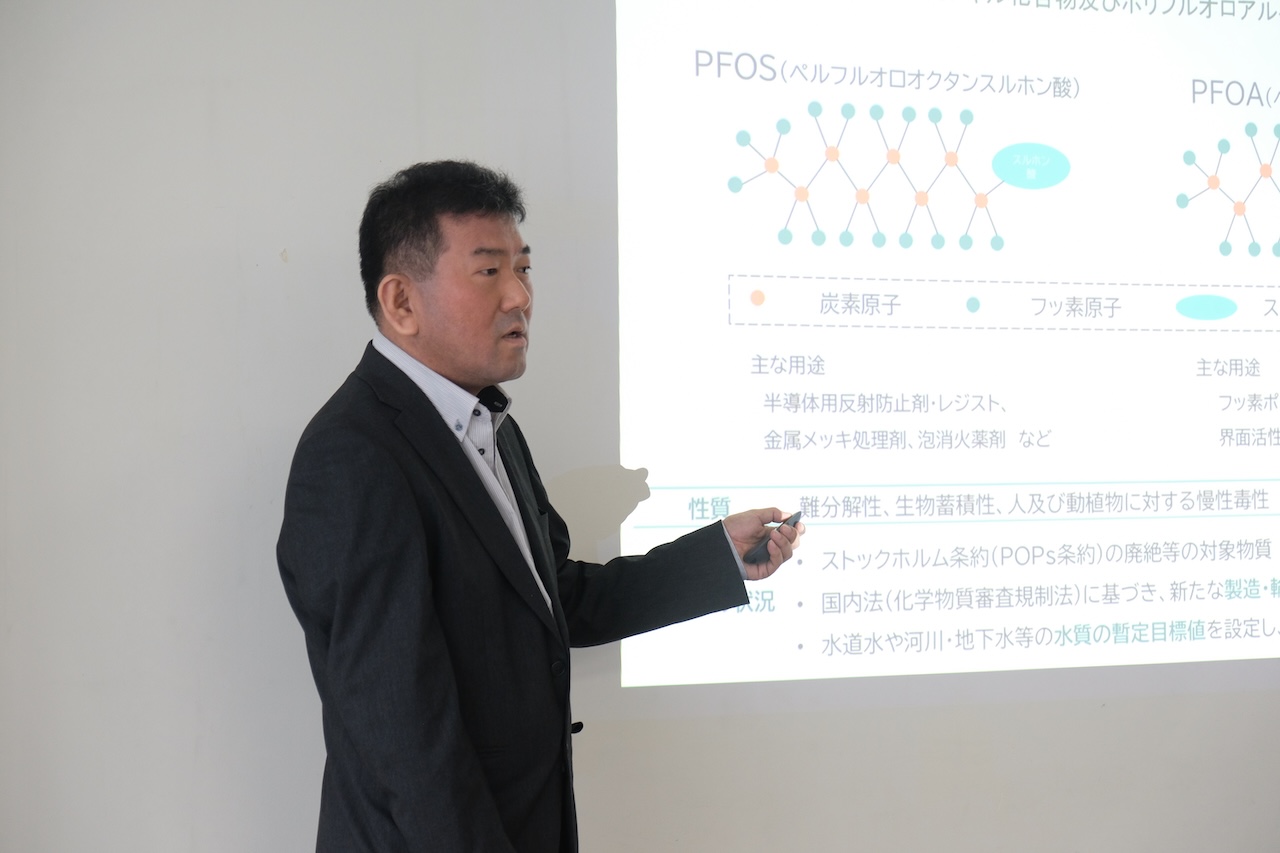

田中 PFASは利便性がいい物質なので、一部の構造を変えてさまざまなものが作られており、PFOSやPFOAもその中のひとつです。

PFOAでは、遺伝子を損傷してしまうことが明らかになっています。例えばマウス実験では臓器が肥大したりしている。そこまではわかっているのですが、がん化するかどうかということはまだわかっていません。

――体内にはどのくらい残るものなのですか?

田中 半分になるのが5年くらいといわれています。水に溶けるので、いろいろなところに留まります。脂肪とくっつきやすいという研究結果もあるので、女性のほうが多いのではないかと思われていましたが、濃度を見ると男性も女性も同じくらいです。

女性では、特に母乳に留まりやすいといわれています。母乳を飲むことで、母親から子どもへ伝わっていってしまうかもしれません。時間がだいぶたってしまってから、あれが良くなかったということになっても遅いので、早めに対策をしたほうがいいと思っています。

2026年4月から水質基準が厳格化

――私たち一人ひとりができる対策はどういうことが考えられますか?

田中 対策というよりも、毎日自分が飲んでいる水源がどこのもので、そこのPFASがどのくらいかを知っておくことが大切だと思います。

――2026年4月から、PFOSとPFOAの合計値が水道水1Lあたり50ngを超える場合、水道事業者による水質検査と改善が義務化されますね。

田中 今までは要監視項目でしたが、PFOSとPFOAが水道水質基準に格上げされたということです。

――その50ngという数字をどのようにお考えですか?

田中 いろいろな考え方があると思います。日本は飲む水もお風呂で使う水も、トイレで流す水も、すべて同じ水道水です。一人あたりが1日で使う水の量が約260Lで、飲む水の量は2Lといわれています。

アメリカでは4ng/Lに厳格化されようとしています。日本でもすべての水道水中のPFAS濃度を4ng/Lにするのか。トイレに流す水も4ng/Lにするのか。その実現のためには、コストを考えると水道料金が倍以上になってしまう可能性があります。海外では飲み水だけは基準を別にしているところもあるので、リスクとメリットを出し合って、議論していく必要があると思います。

鳥飼 「日本の水道水は素晴らしい」「日本の水はおいしいと」いわれてきました。日本が近代化に向かって100年以上たっていますが、日本の水道水が安全だということを疑問視しなければならない時代になったと思っています。東日本大震災とコロナ禍を経て、多くの方の水への関心が高まっていると感じています。

田中 私達の研究室は環境調和型産業論分野といって、環境型調和型産業論を研究しています。みんなで材料を出し合って、ここは目をつぶろうとか、ここを重点的に進めようということを科学的に議論するための、みんながハッピーになれることを考えていく研究です。その際のメリットとデメリットを、みんなで考えることが大切だと思っています。

水道水に含まれているPFAS。2026年からPFOSとPFOAの合計値が水道水1Lあたり50ngを超える場合、水道事業者による水質検査と改善が義務化される。PFASが人体にもたらす影響はまだ完全には解明されていないが、遺伝子に損傷を与えることは指摘されており、その危険性は想像以上かもしれない。まずは日々の飲み水の水源を調べ、そのPFASについて知ることから始めることが、自分の健康を守ることにつながるだろう。